Allgemeine Anmerkungen zu den Methoden

Anders als die Inhaltskapitel, die eine narrative Grundstruktur haben, sind die Methodenkapitel progressiv aufgebaut. Die Komplexität steigt hier also im Verlauf eines Kapitels stetig an. Je nach Lerngruppe wird es sinnvoll sein, über das Minimenü (direkt unterhalb des Kapiteltitels in der Navigationsleiste) an die relevante Stelle des Methodenkapitels zu springen.

Allgemeine Anmerkungen zum Kapitel

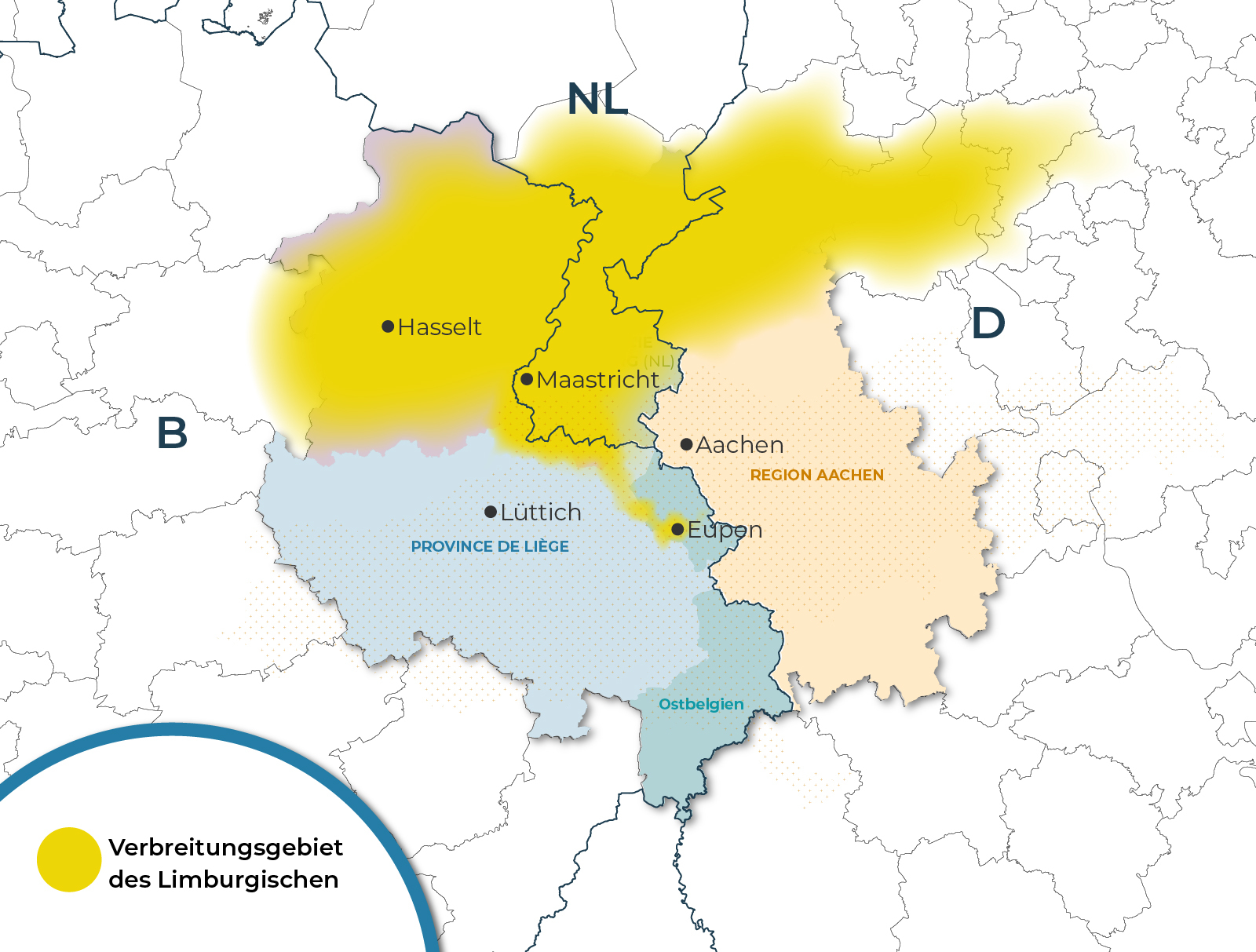

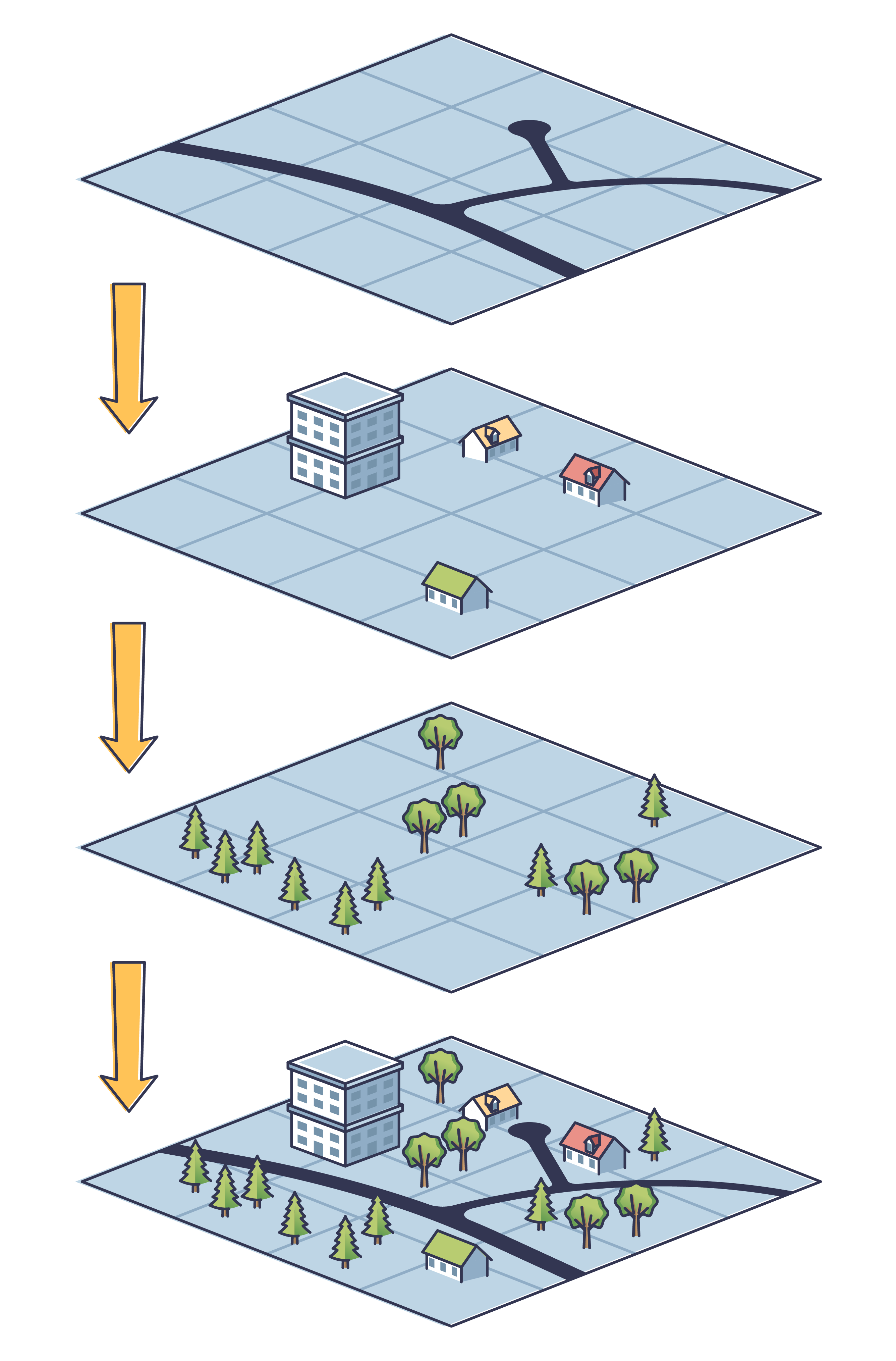

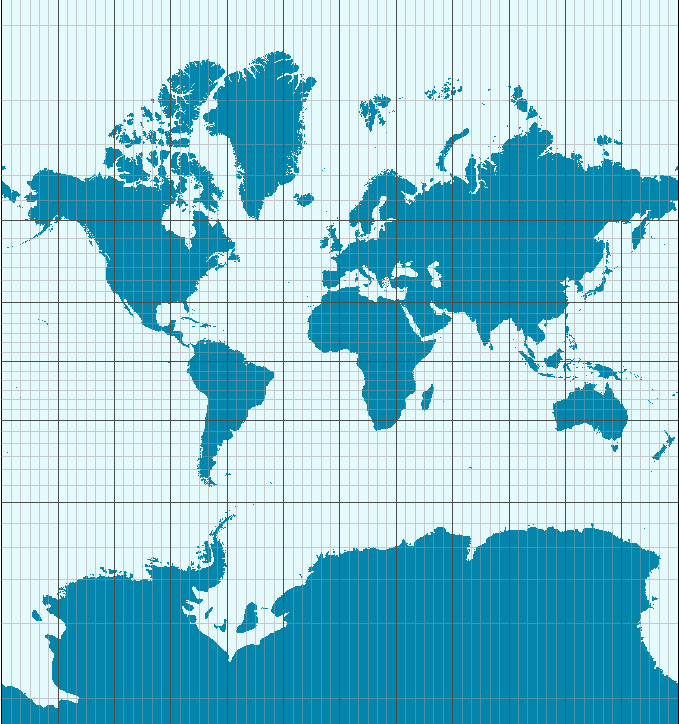

Unser Alltag ist mittlerweile von einer Vielzahl digitaler Kartendienste wie Google Maps und Internetsuchmaschinen geprägt, die uns in Sekundenschnelle Informationen zu jedem gewünschten Raum bieten. Dienste wie Google Earth machen es möglich, jeden beliebigen Ort der Erde virtuell zu bereisen und über Anbieter wie OpenStreetMap ist es möglich, sich über die Auswahl verschiedener Ebenen unkompliziert unterschiedliche Karten eines Raumes anzeigen zu lassen. Doch der Umgang mit Karten – seien sie digital oder gedruckt – muss erlernt werden. Denn Karten stellen kein objektives Abbild der Wirklichkeit dar: Sie sind generalisiert, verkleinert und verebnet und konstruieren damit immer auch ein gewisses Bild der Wirklichkeit.

Ziele und Kompetenzen

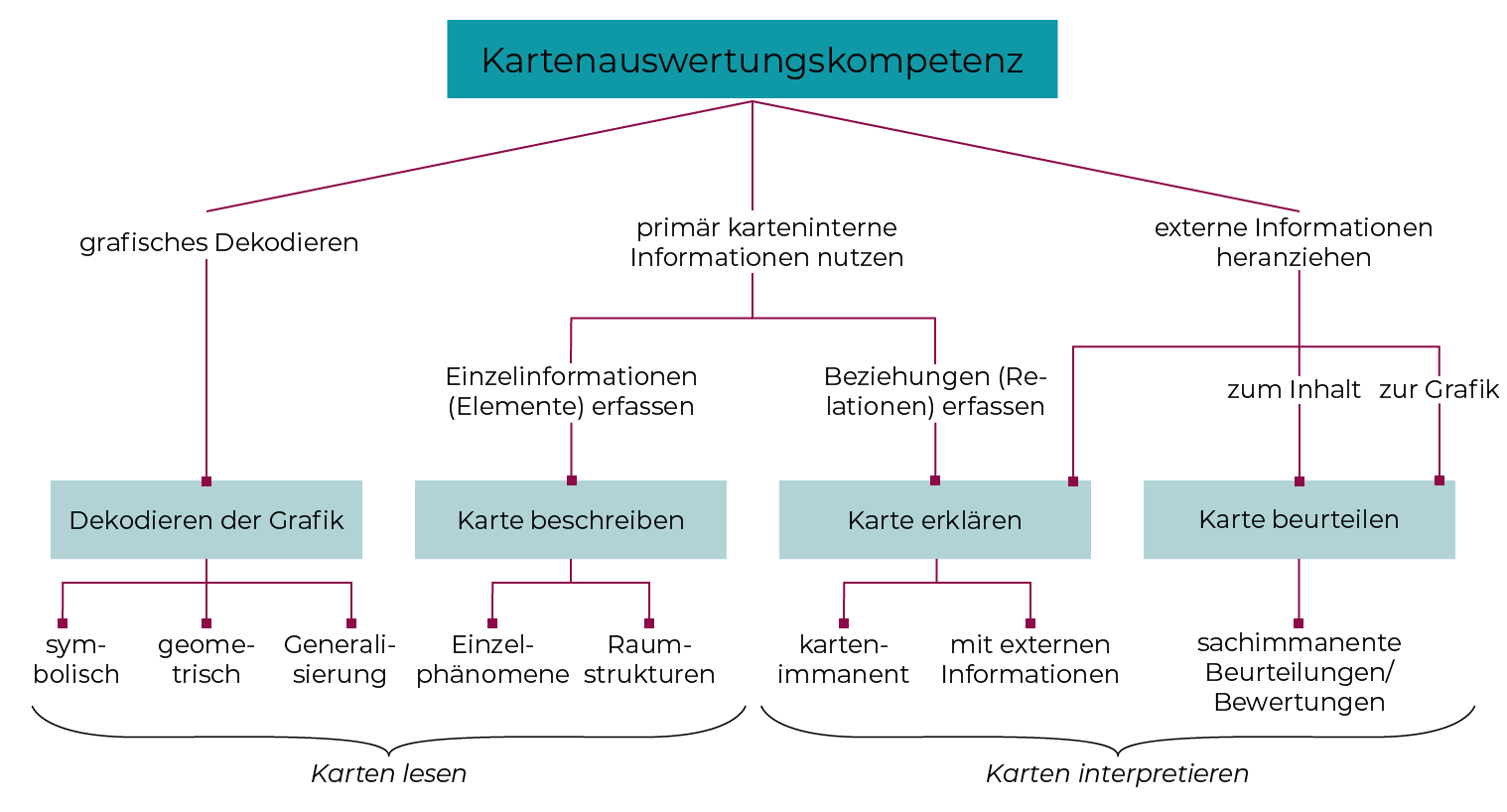

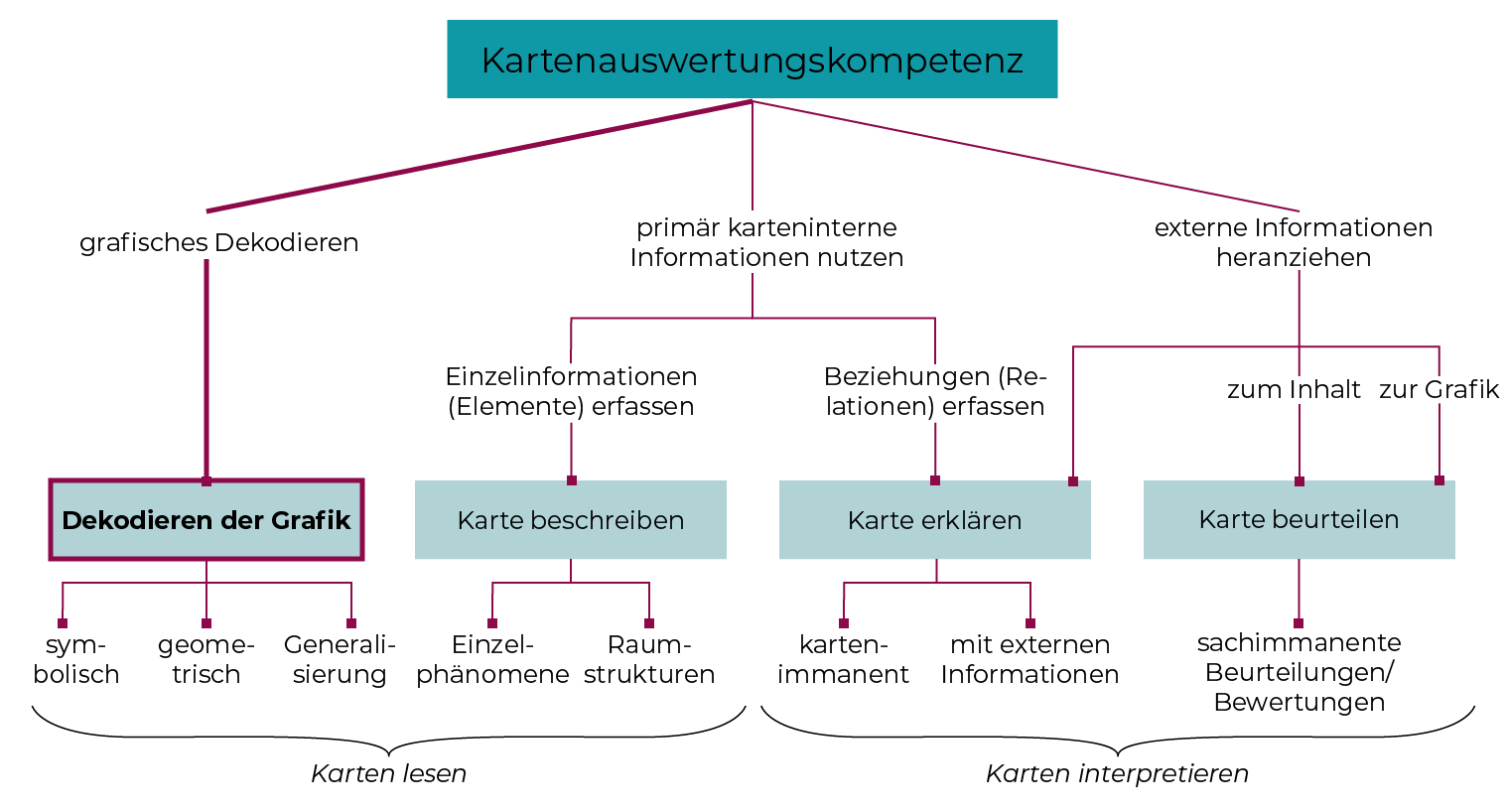

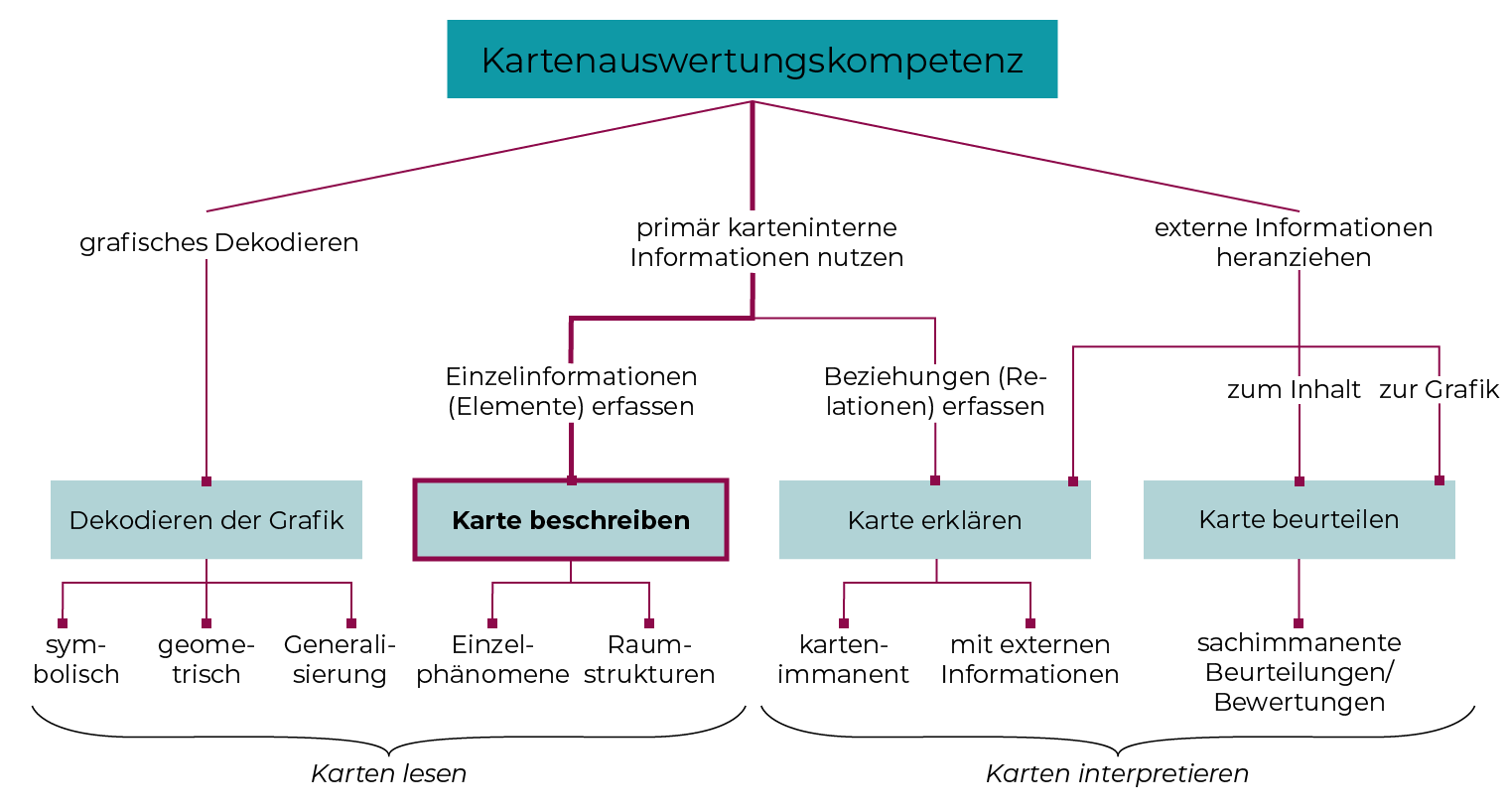

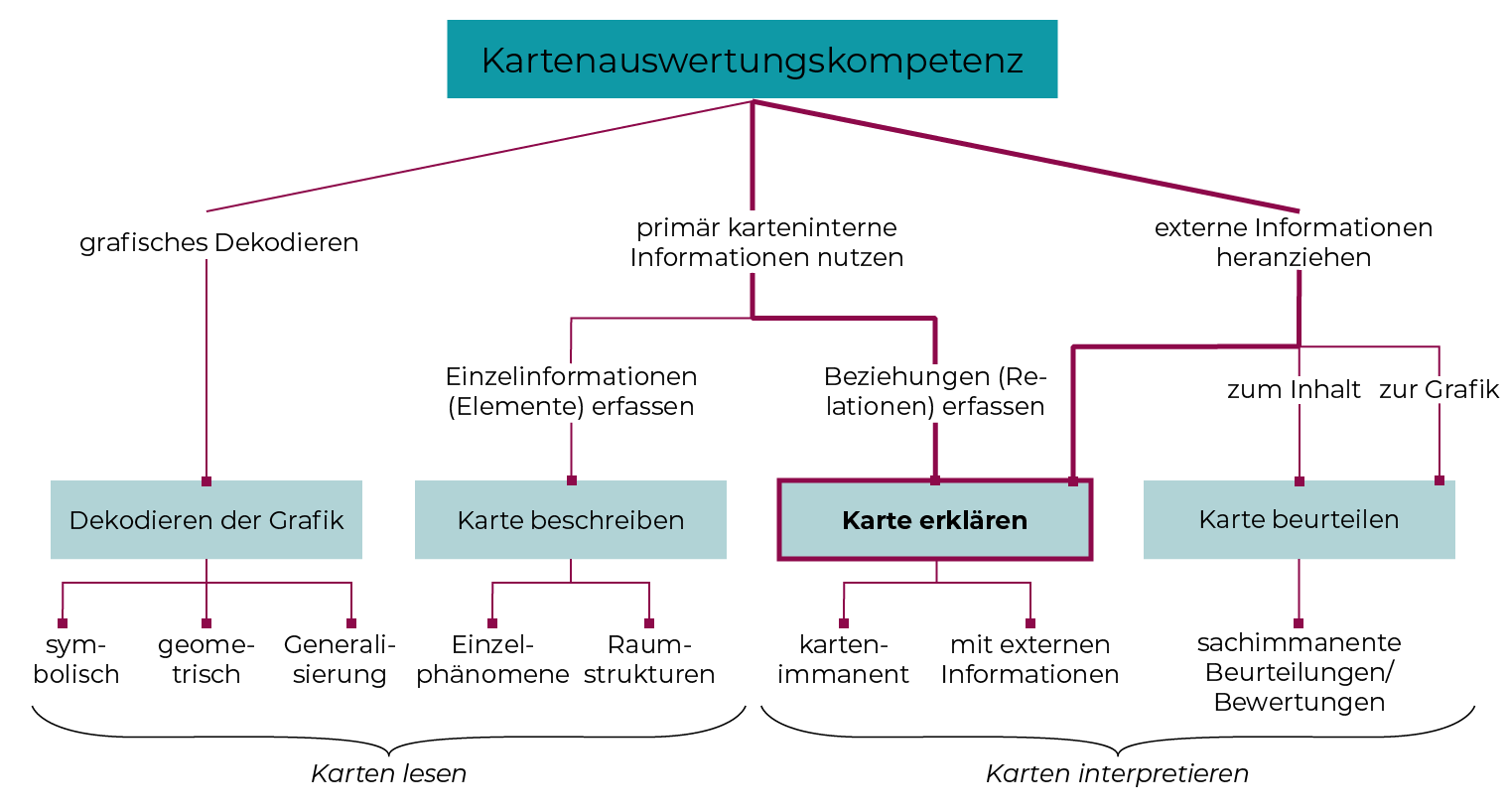

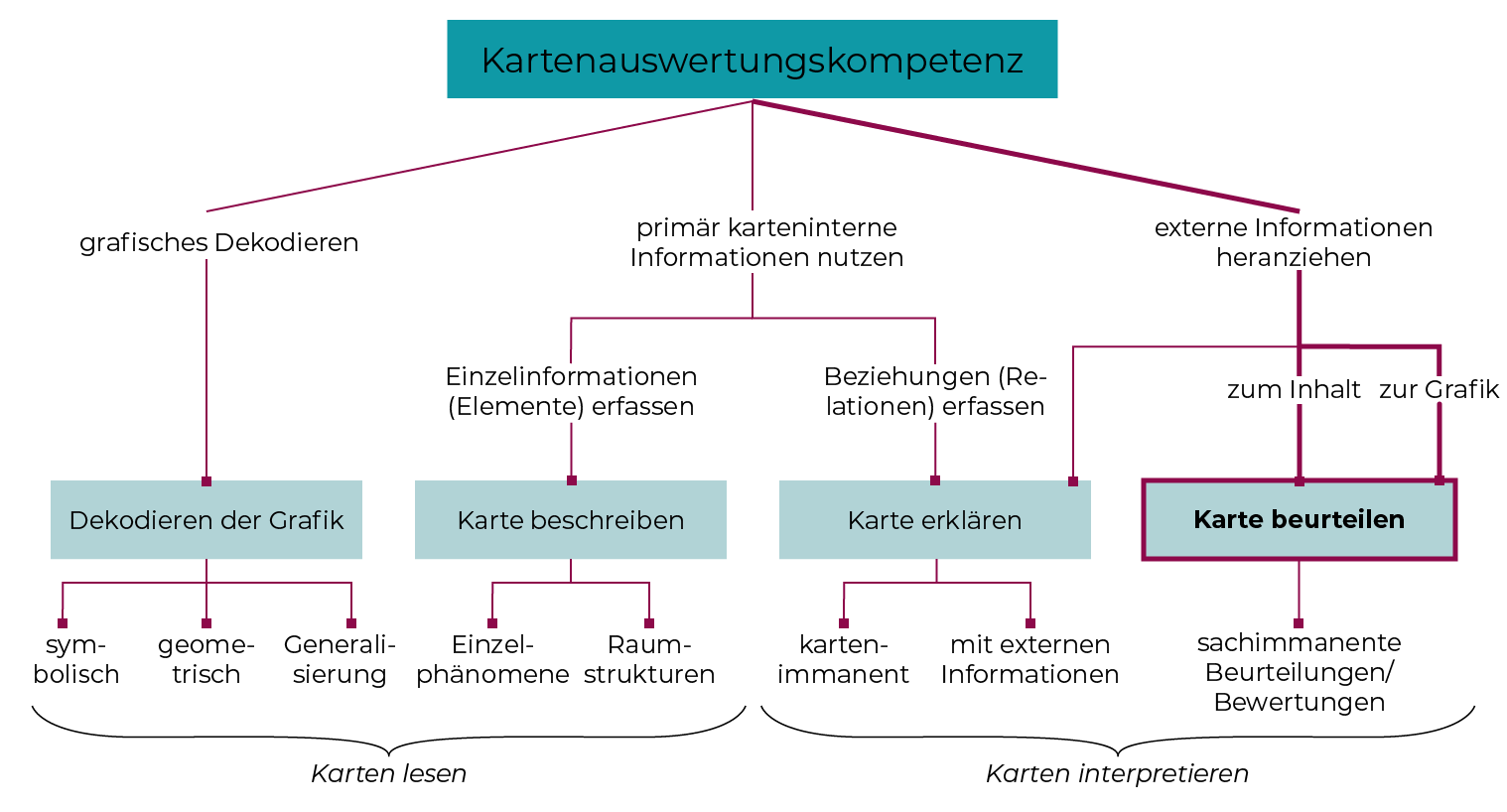

Mit diesem Methodenkapitel sollen die Lernenden befähigt werden, angemessen mit Karten umzugehen, was für die Orientierung in Realräumen eine grundlegende Voraussetzung darstellt. Neben dem Erarbeiten grundsätzlicher Merkmale von Karten, dem Beschreiben und Erklären von Karten, gehört dazu auch eine kritische Beurteilung der in Karten immer auch konstruierten Wirklichkeit von Raum. Innerhalb des Kapitels findet sich deshalb eine Progression, welche die Lernenden vom einfachen Dekodieren der Grafik und Beschreiben von Karten hin zum Erklären und schließlich zum Beurteilen von Karten führen soll.

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Vermittlung von Kartenauswertungskompetenz, die nach dem Ludwigsburger Modell zur Kartenauswertung in einzelne Fähigkeitsbereiche unterteilt wird (vergleiche Grafik). Zugleich wird durch die intensive methodische Auseinandersetzung mit Karten auch die räumliche Orientierung geschult.

Kapitelstruktur

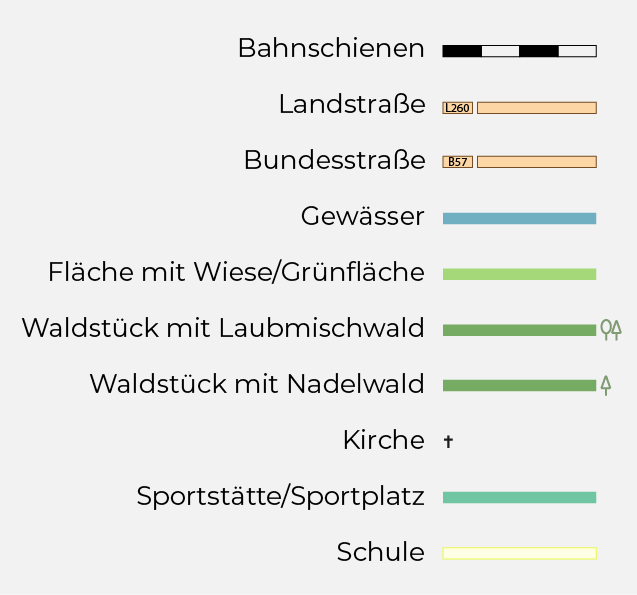

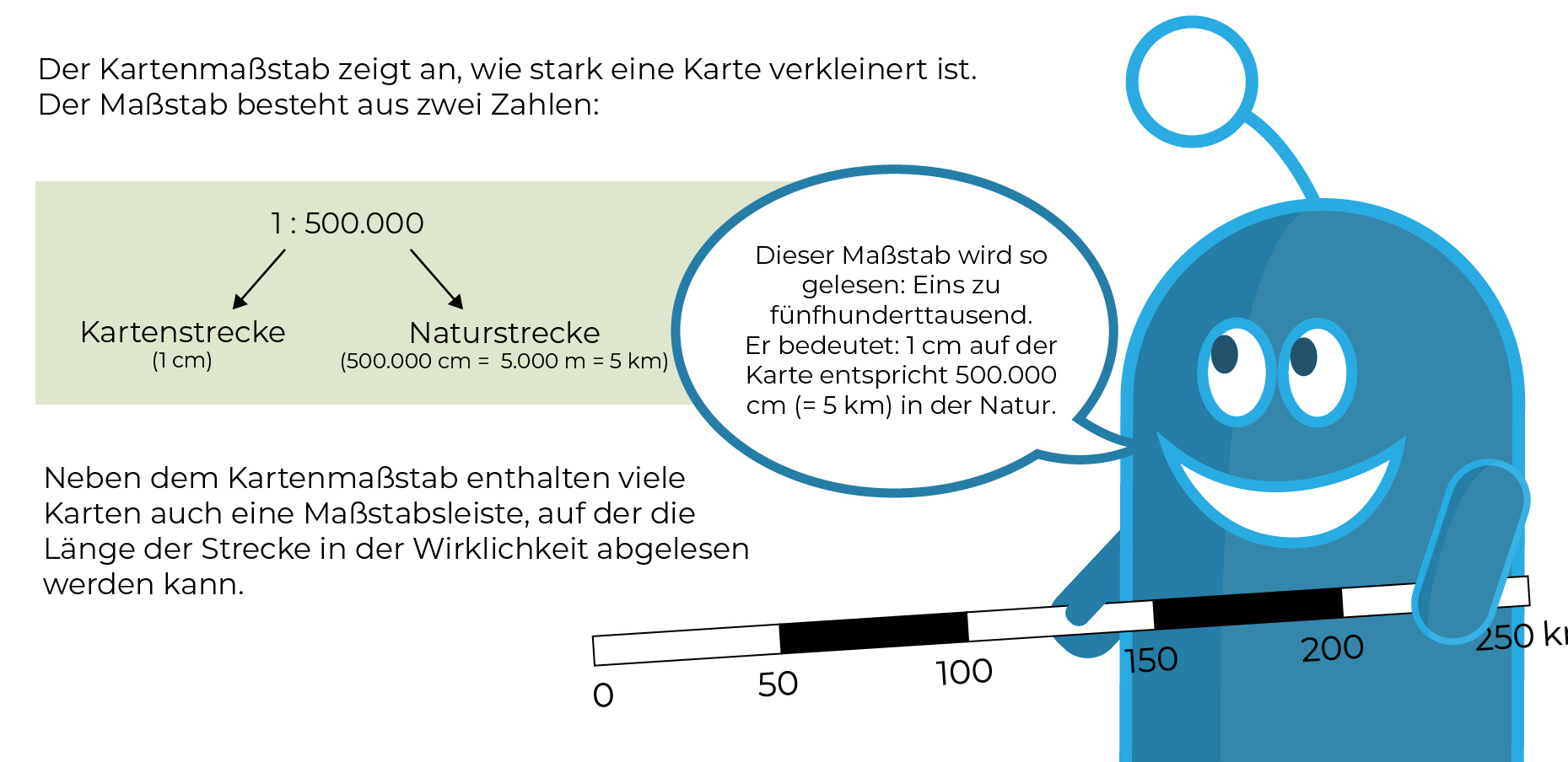

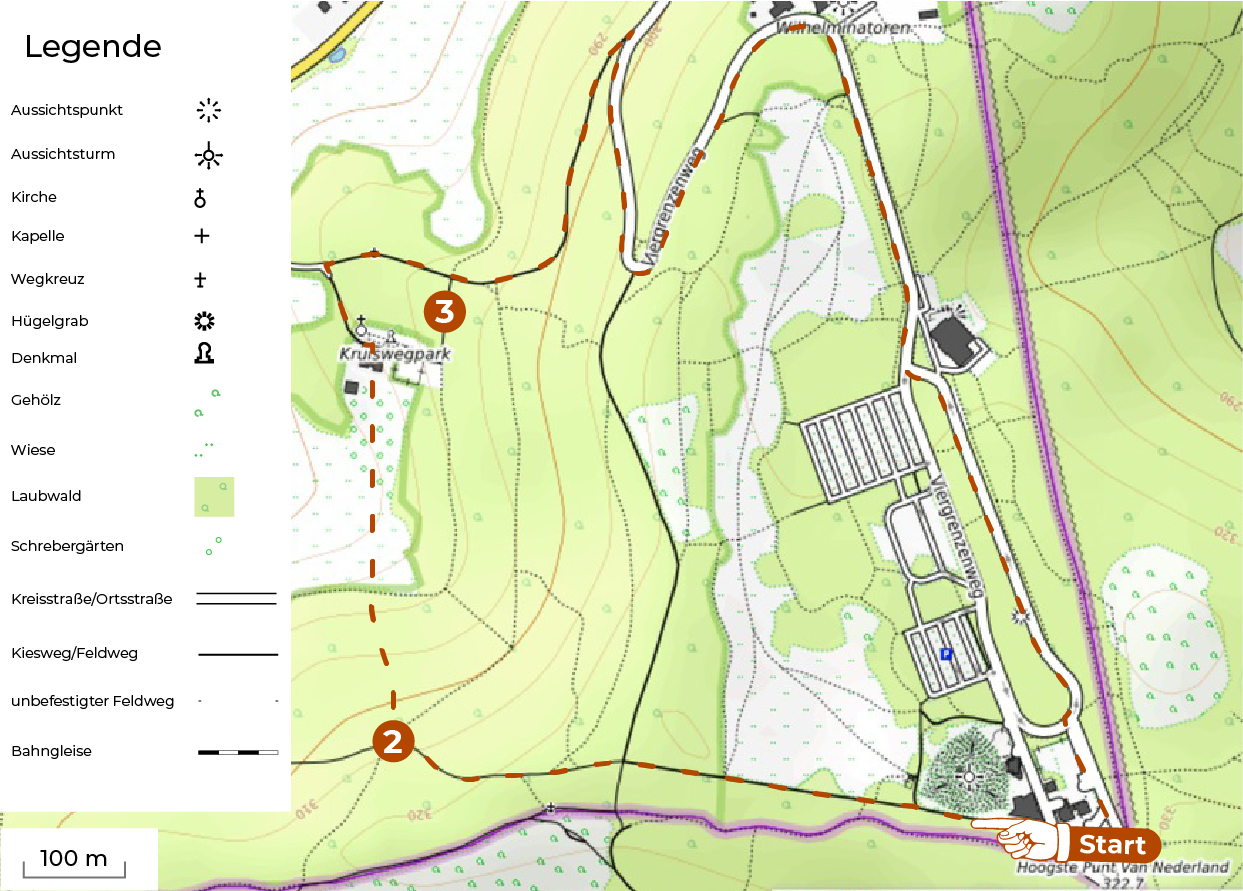

Das Kapitel beginnt mit den besonderen Merkmalen einer Karte (1. Vom Bild zur Karte) sowie einfachen Grundlagen zum Lesen einer Karte. Dazu gehören Übungen zum Umgang mit der Legende (2. Wie lese ich eine Karte) sowie dem Maßstab (3. Wie bestimme ich Entfernungen in Karten?).

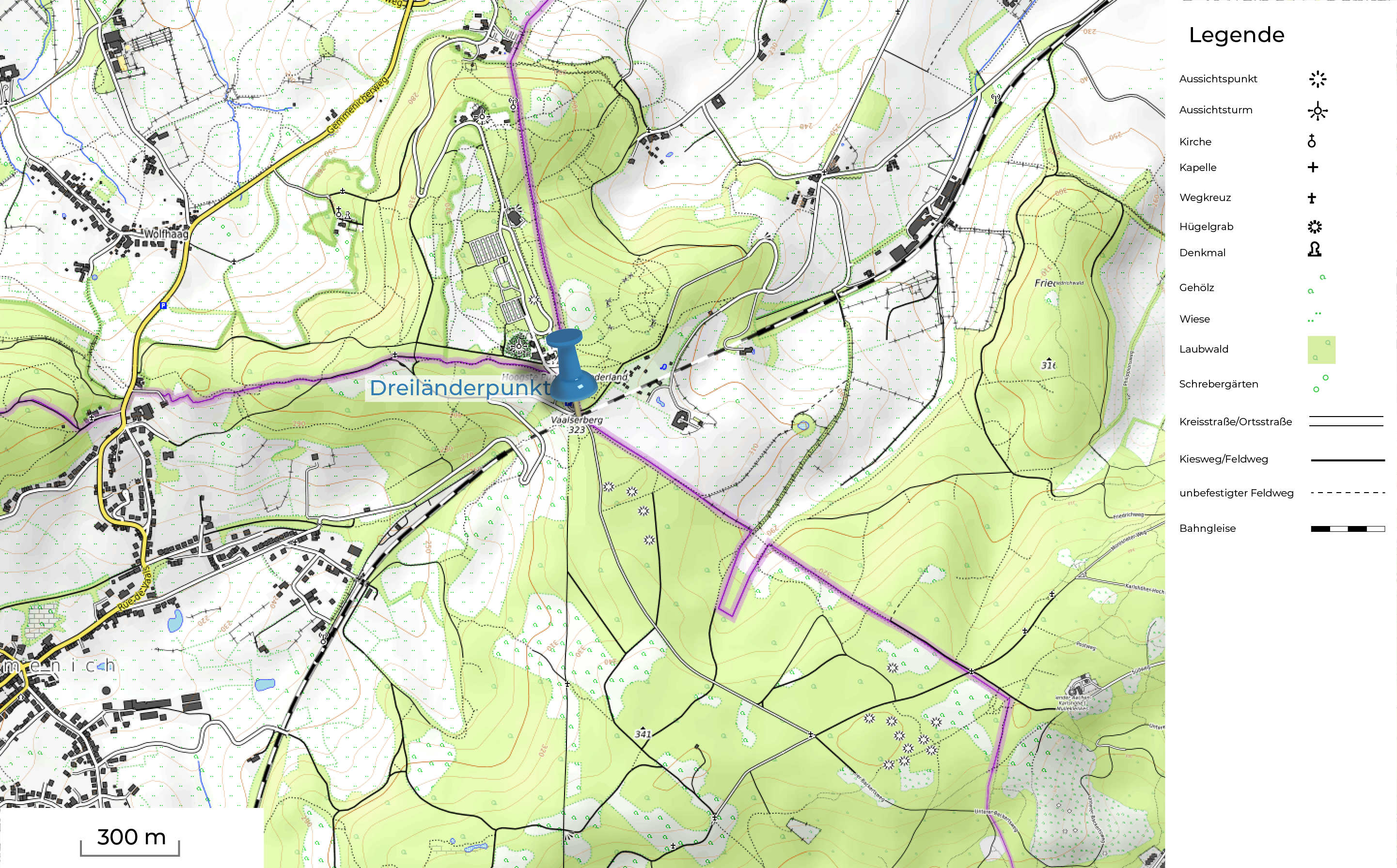

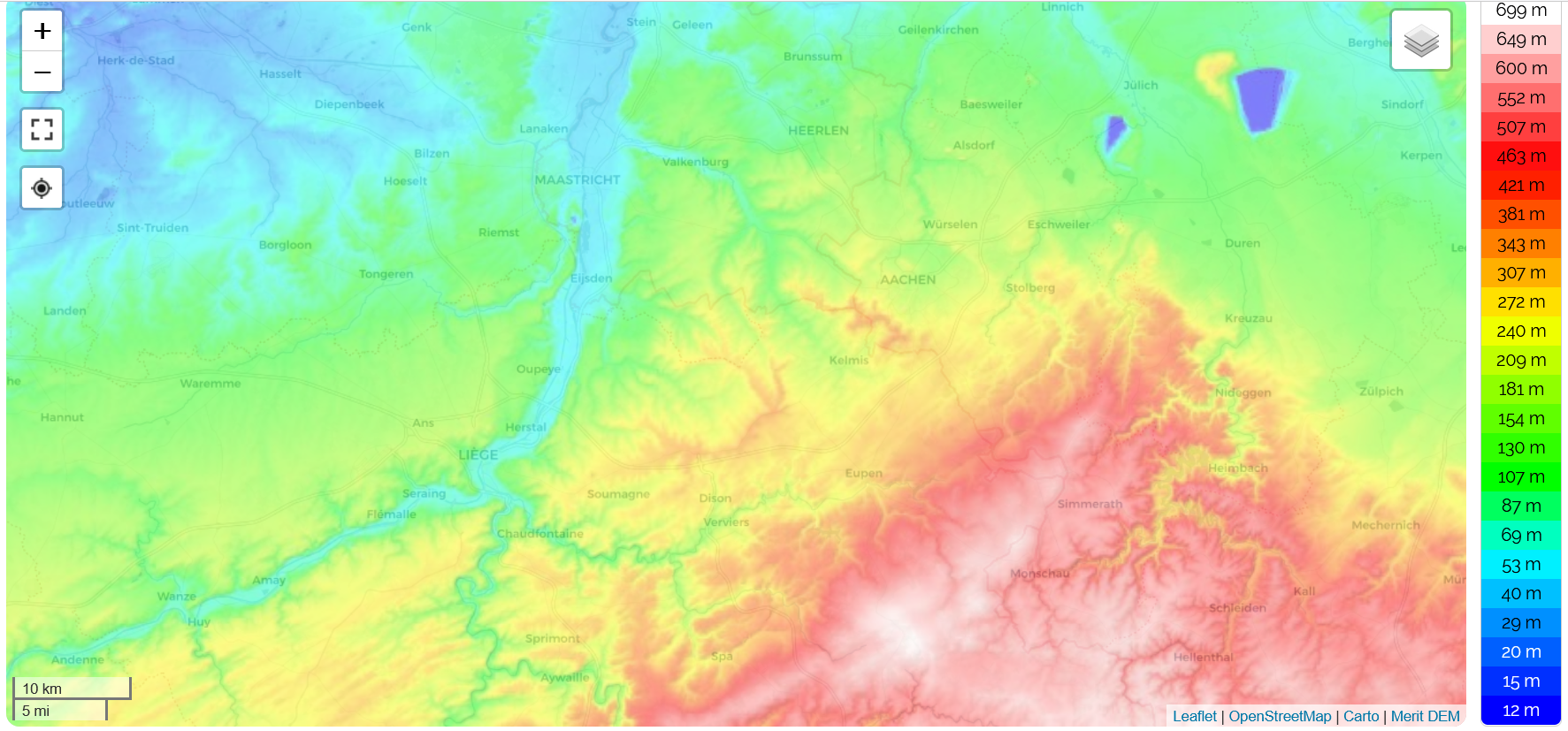

Über die Arbeit und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kartentypen erarbeiten die Lernenden zunächst Besonderheiten topografischer Karten wie Höhenlinien (4. Wie werte ich topografische Karten aus?).

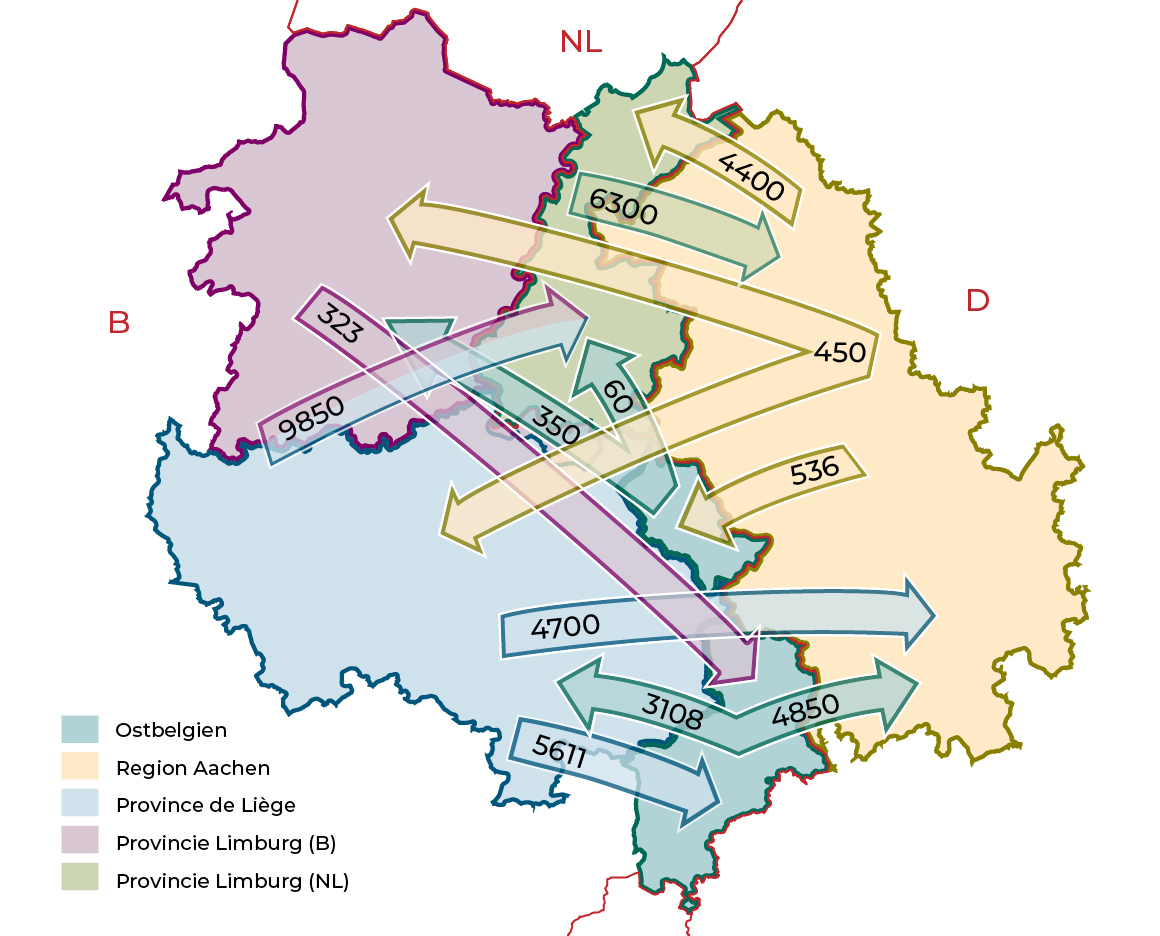

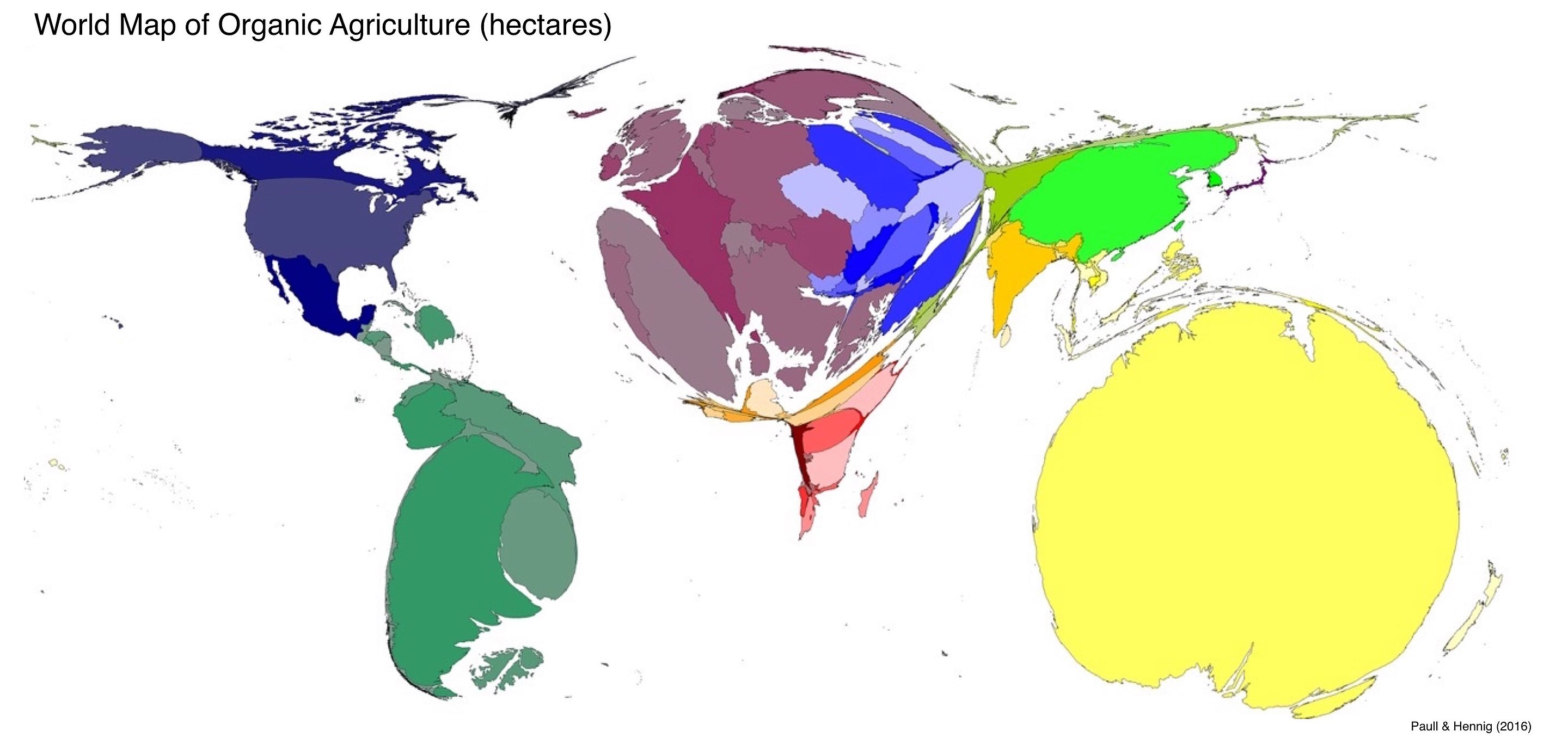

Anschließend werden das Analysieren und Auswerten thematischer Karten in den Blick genommen (5. Wie werte ich thematische Karten aus?). Mit den Unterkapiteln 4 und 5 findet somit der Übergang vom Kartenlesen hin zum komplexeren Interpretieren von Karten statt.

Die abschließende Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern Karten Wirklichkeit konstruieren (6. (Wie) konstruieren Karten Wirklichkeit?), schließt alle für das kritische Interpretieren einer Karte nötigen Kompetenzen mit ein und stellt somit den anspruchsvollen Abschluss dieses Methodenkapitels dar.

Im Verlauf der einzelnen Unterkapitel kann jeweils anhand der Grafik nachvollzogen werden, welcher Fähigkeitsbereich im Umgang mit Karten besonders im Fokus steht.