Remarques générales concernant les méthodes

Contrairement aux chapitres avec du contenu qui ont une structure de base narrative, les chapitres méthodologiques sont structurés de manière progressive. La complexité augmente donc constamment à mesure de l’avancée dans le chapitre. En fonction du groupe d'élèves, il peut être utile de passer directement au point du chapitre méthodologique pertinent via le mini-menu (juste sous le titre du chapitre dans la barre de navigation).

Remarques générales relatives au chapitre

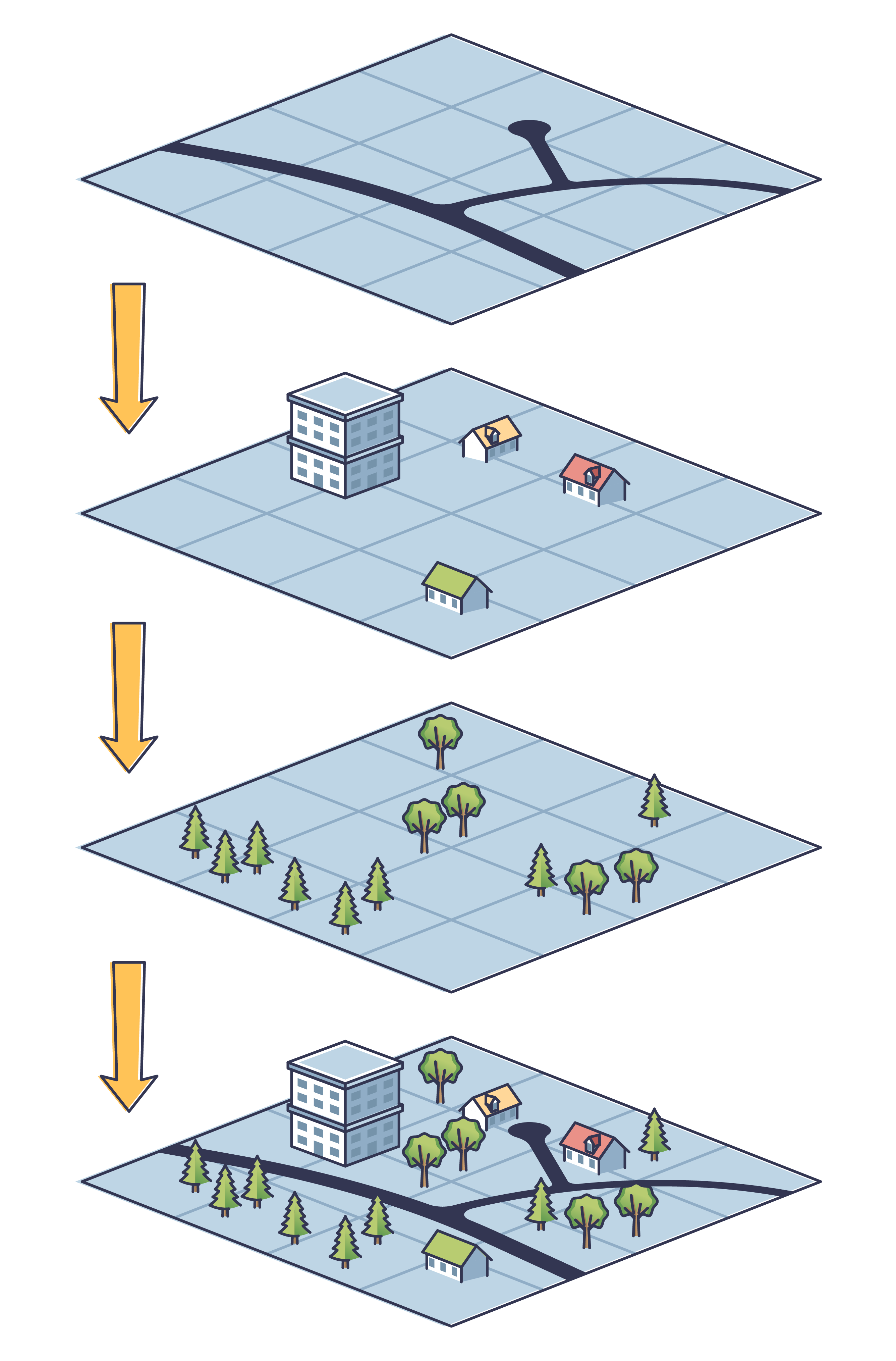

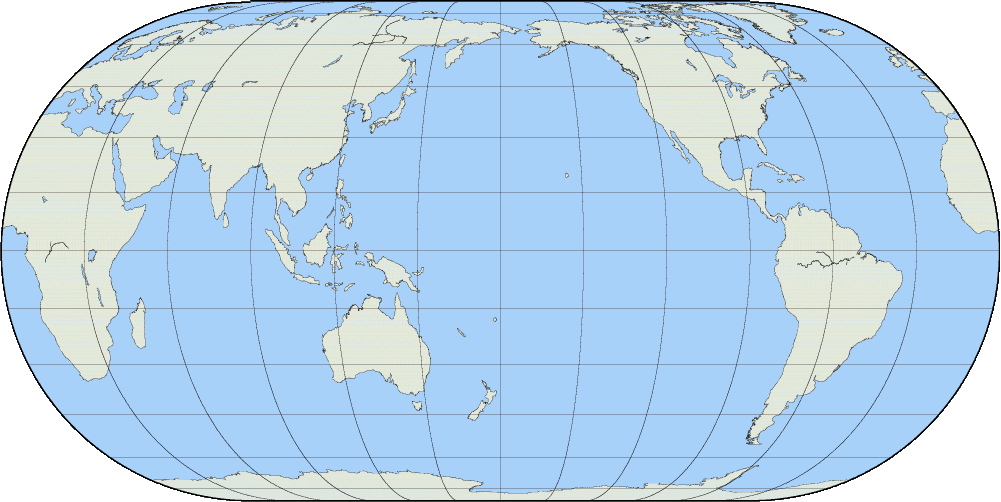

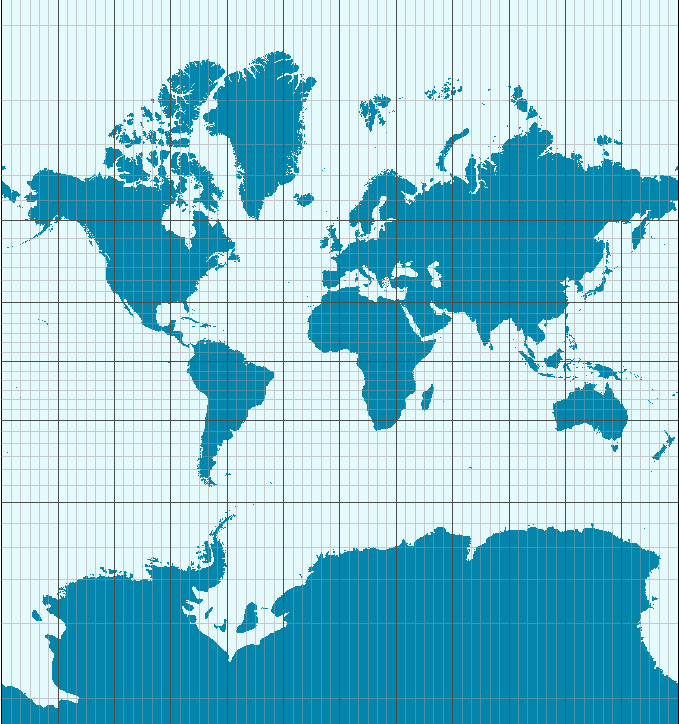

Notre quotidien est désormais influencé par de nombreux services de cartographie numériques comme Google Maps et par les moteurs de recherche qui nous fournissent des informations sur n’importe quelle région en seulement quelques secondes. Les services comme Google Earth permettent de se rendre virtuellement à n’importe quel endroit de la planète et les prestataires comme OpenStreetMap permettent de consulter facilement différentes cartes d’une région en choisissant le niveau de précision souhaité. Mais l’utilisation des cartes, qu’elles soient numériques ou imprimées, est une chose qui s’apprend. Car les cartes ne sont pas une reproduction objective de la réalité : elles sont généralisées, réduites et aplanies et construisent donc toujours une certaine image de la réalité.

Objectifs et compétences

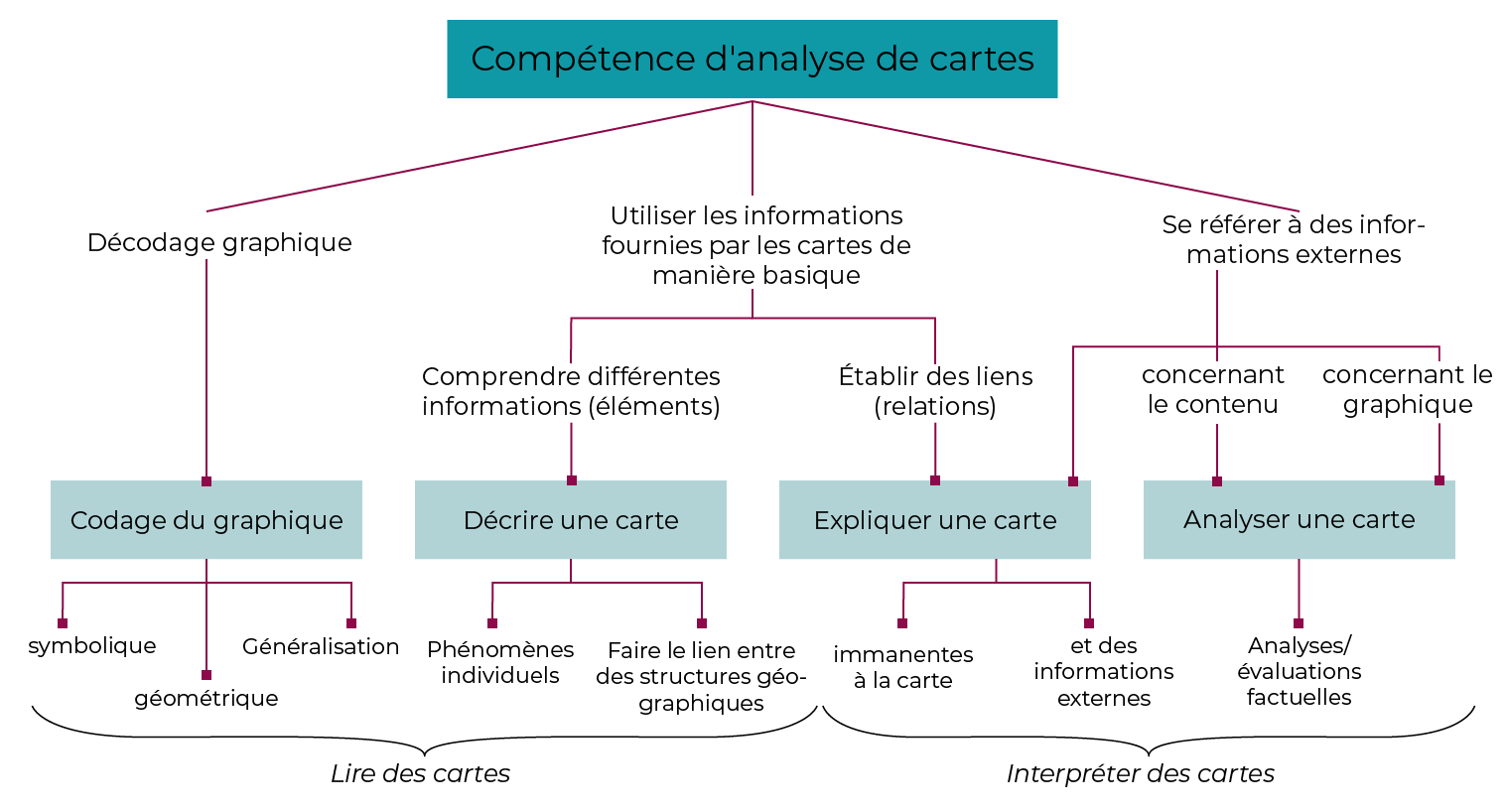

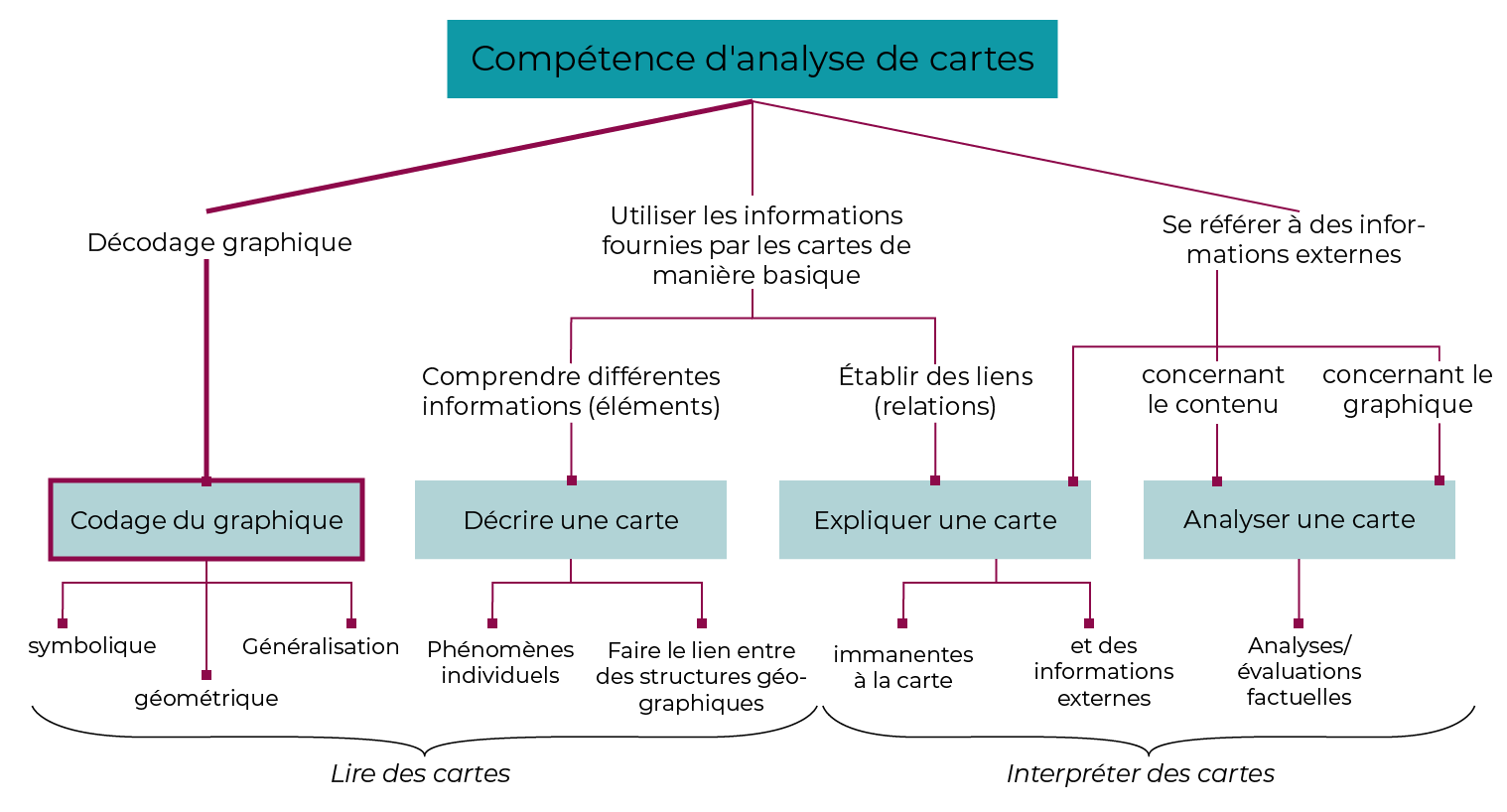

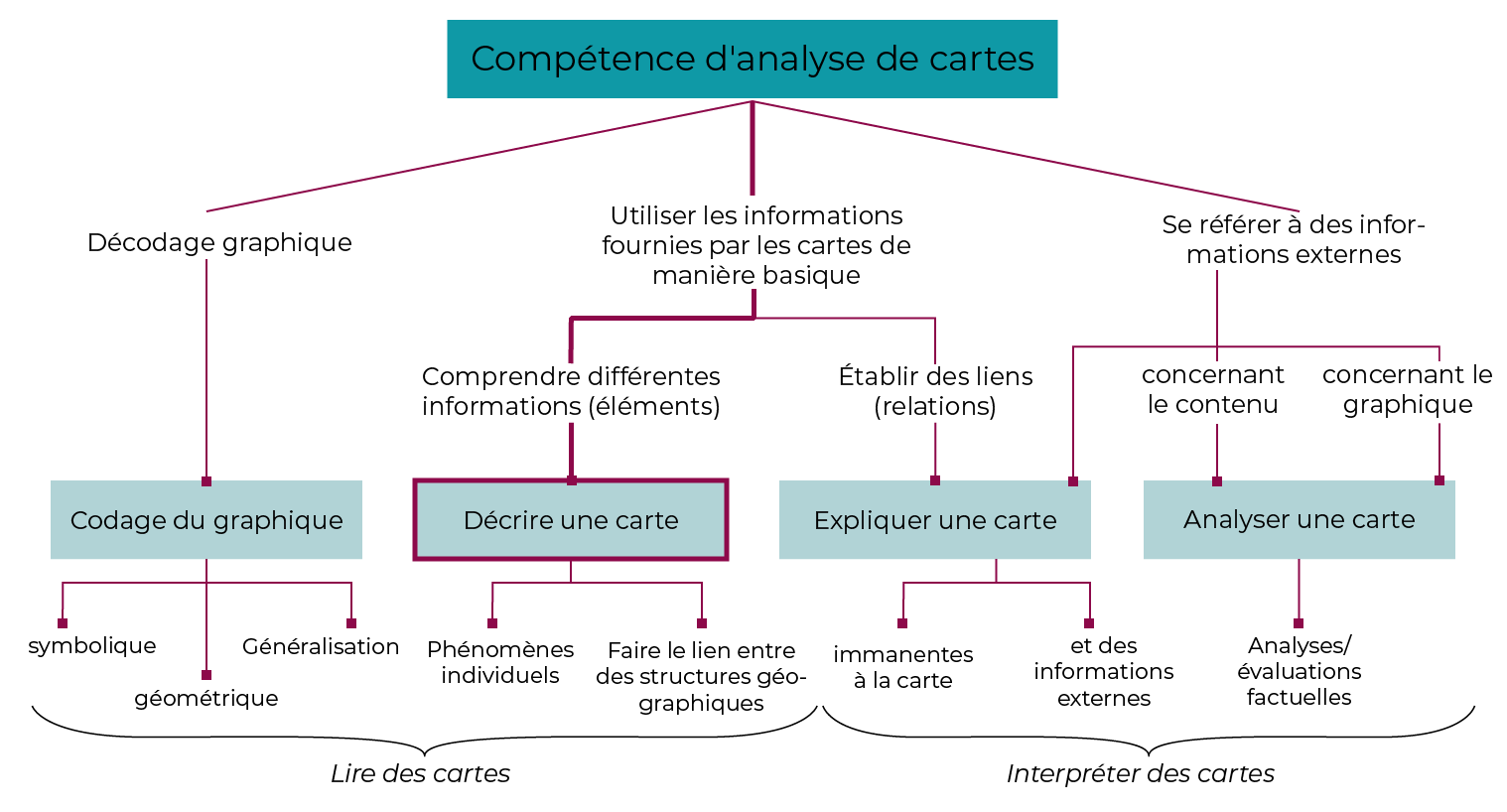

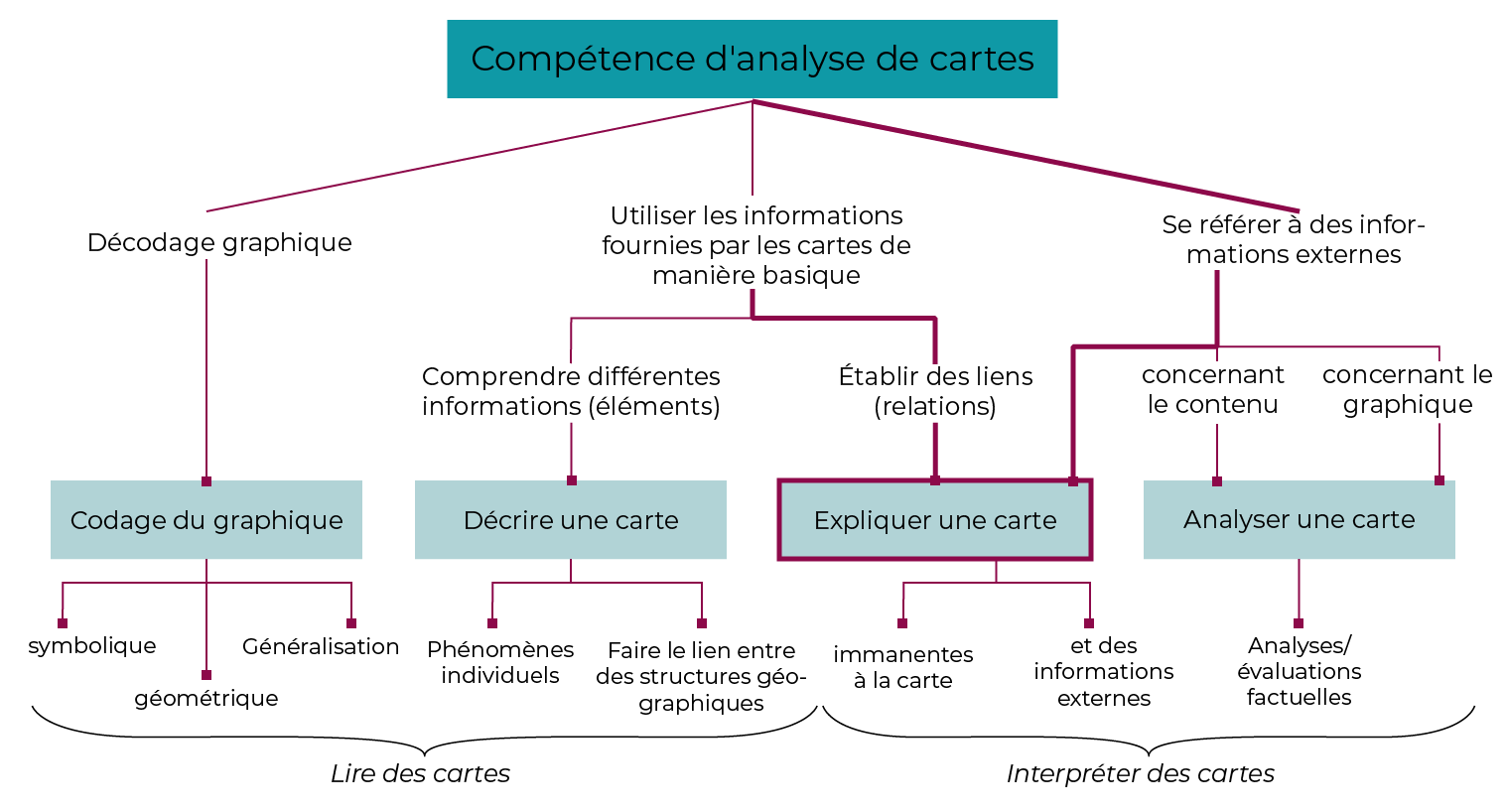

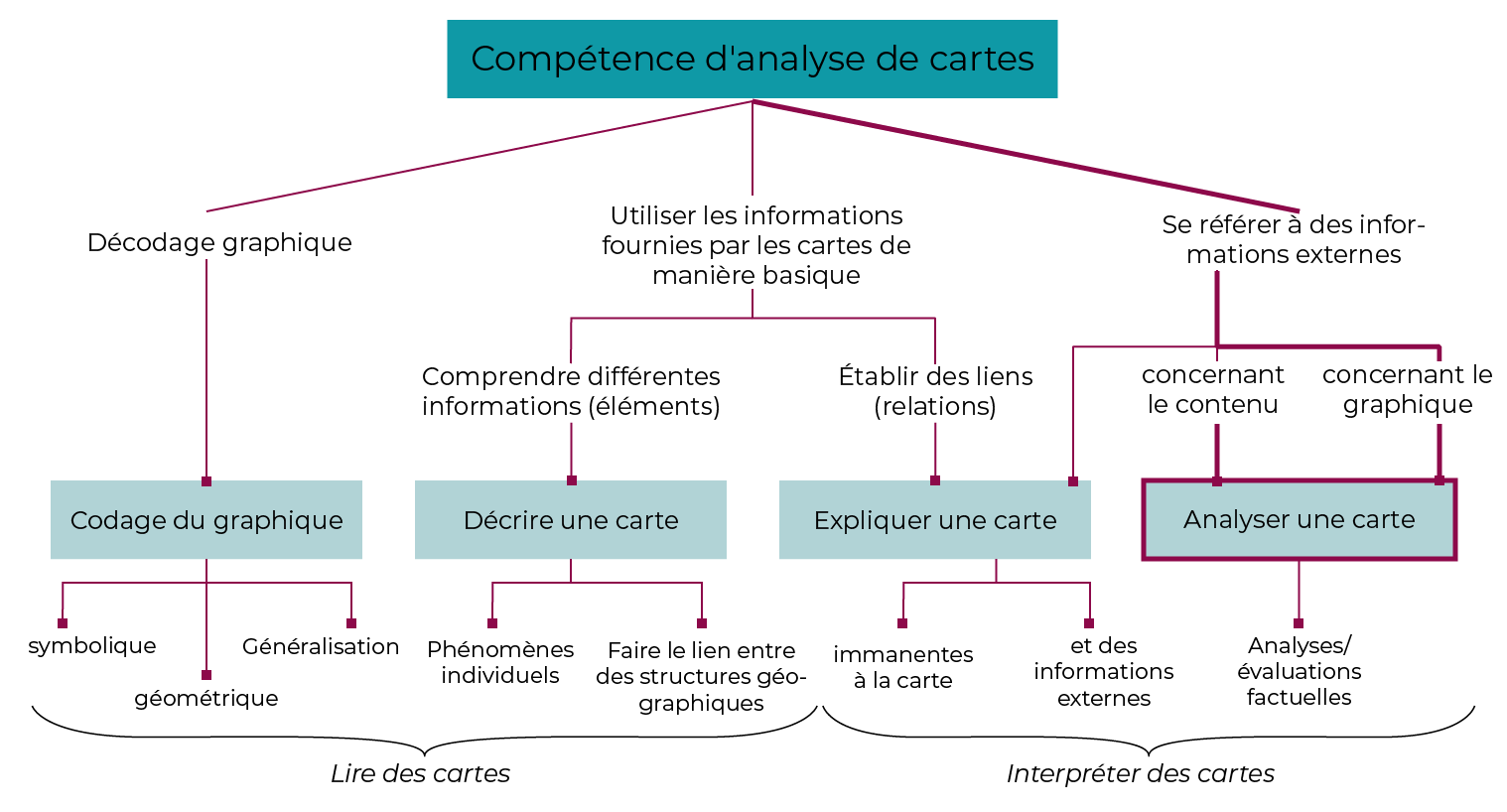

Ce chapitre méthodologique doit apprendre aux élèves à utiliser correctement des cartes, cette utilisation étant une condition essentielle à l’orientation dans l’espace réel. Outre l’analyse des principales caractéristiques des cartes, la description et l’explication de cartes, cet apprentissage comprend également l’évaluation critique de la réalité représentée sur les cartes qui est toujours une construction. Ce chapitre comprend donc une progression qui doit mener les élèves du simple décodage du graphique et de la description de cartes à l’explication et enfin à l’évaluation de cartes.

Ce chapitre est axé sur l’acquisition de la compétence d’analyse de cartes, qui selon le modèle de Ludwigsburg sur l’analyse des cartes, est subdivisée en différents domaines de compétence (voir graphique). L'étude approfondie et méthodique des cartes permet également aux élèves d’apprendre à s’orienter dans l’espace.

Structure du chapitre

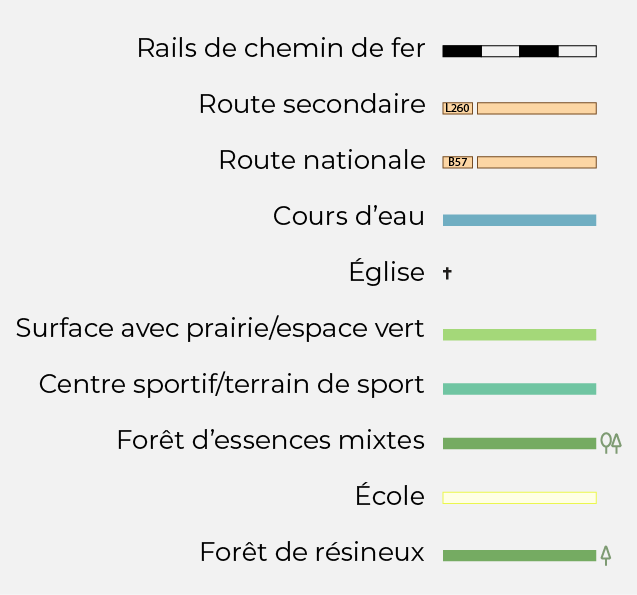

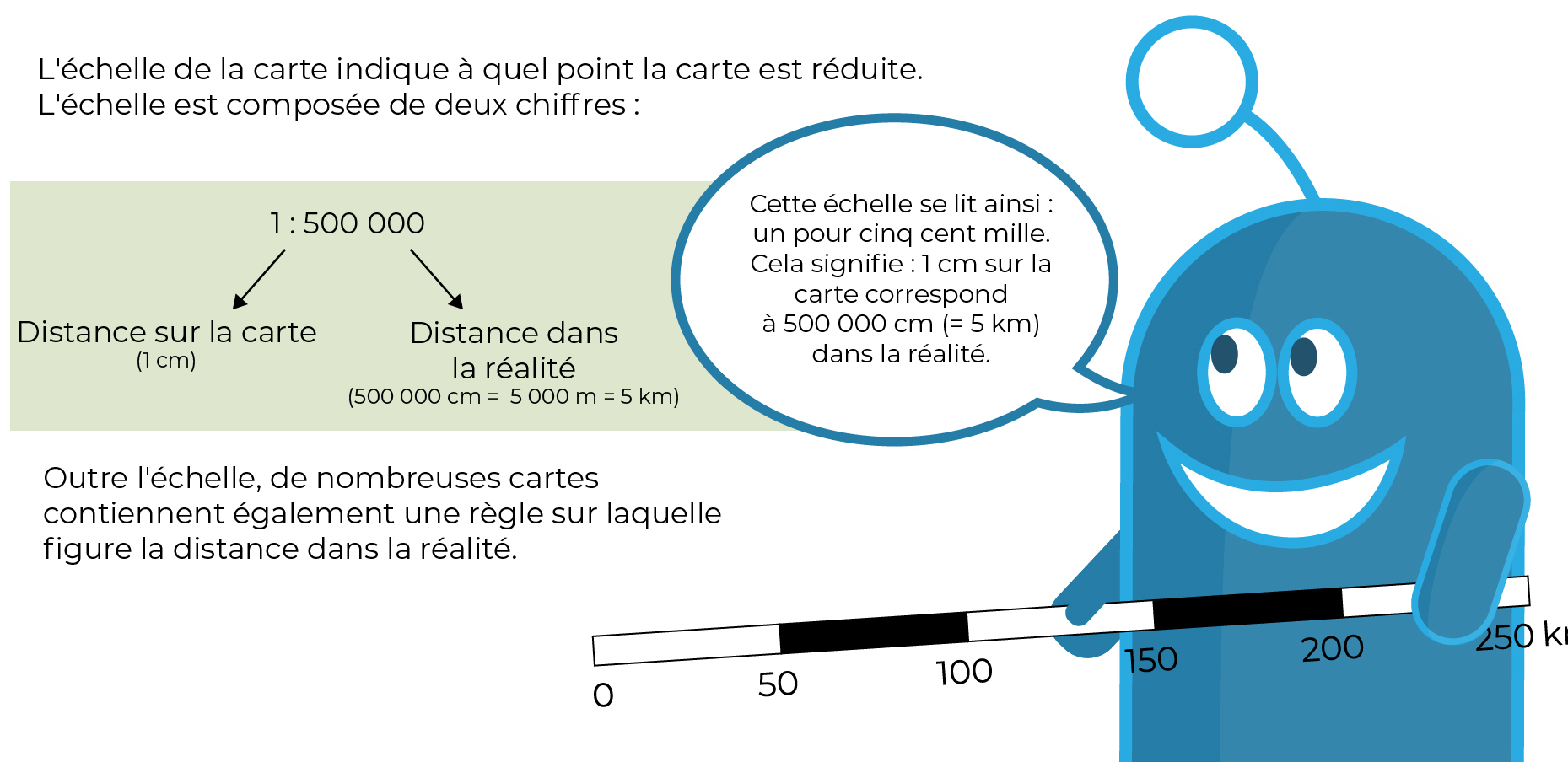

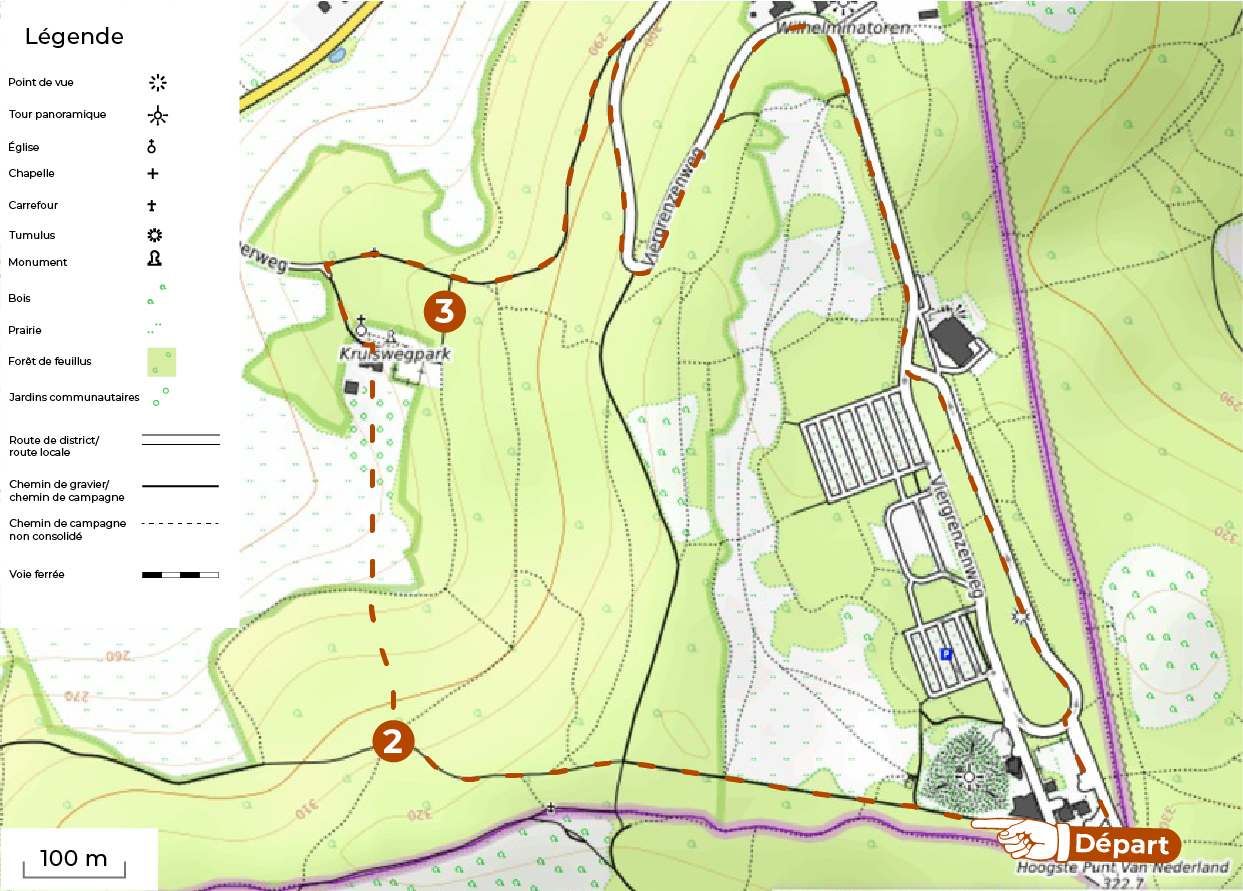

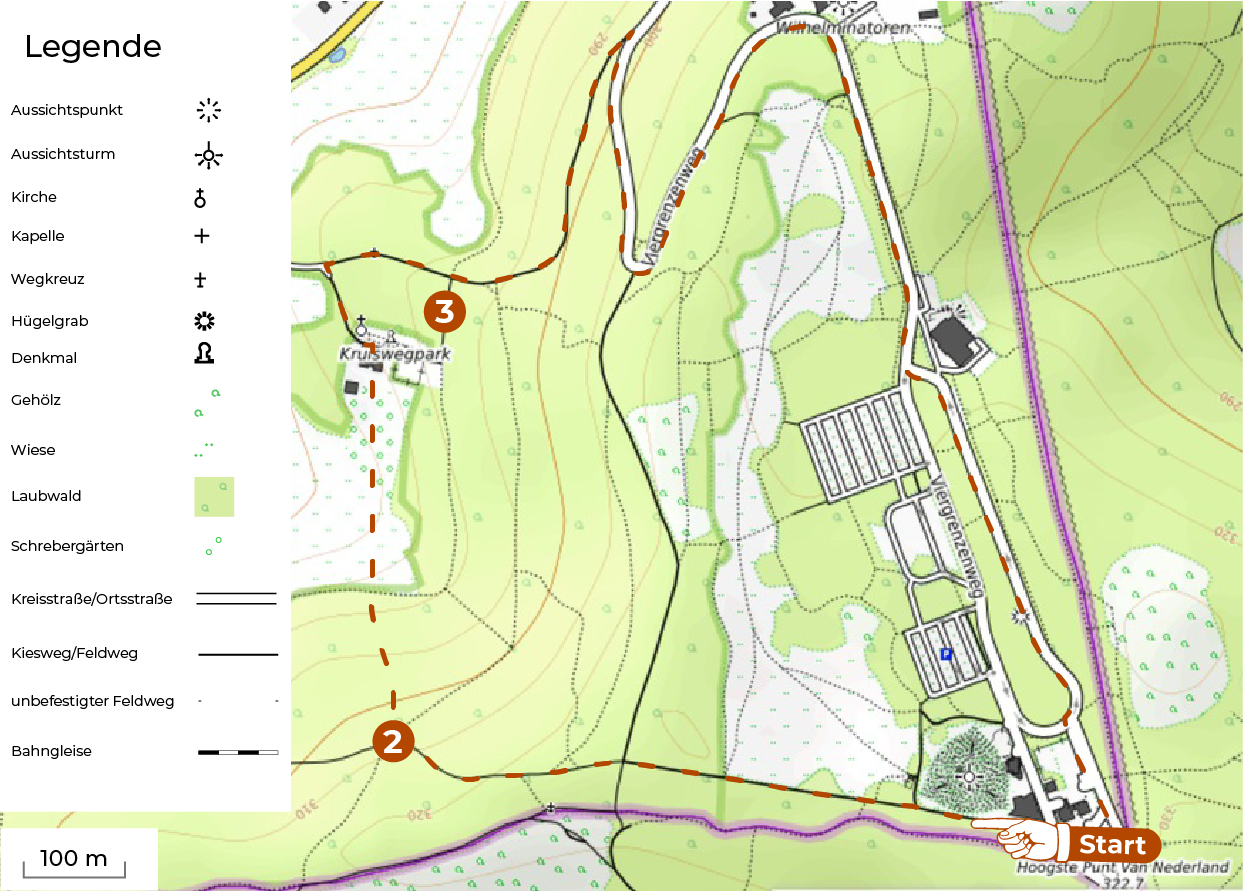

Ce chapitre commence par les caractéristiques particulières d’une carte (1. De la photo à la carte) et par les bases pour apprendre à lire une carte. Cette partie comprend des exercices pour apprendre à utiliser une légende (2. Comment lire une carte) et l’échelle (3. Comment déterminer les distances sur des cartes ?).

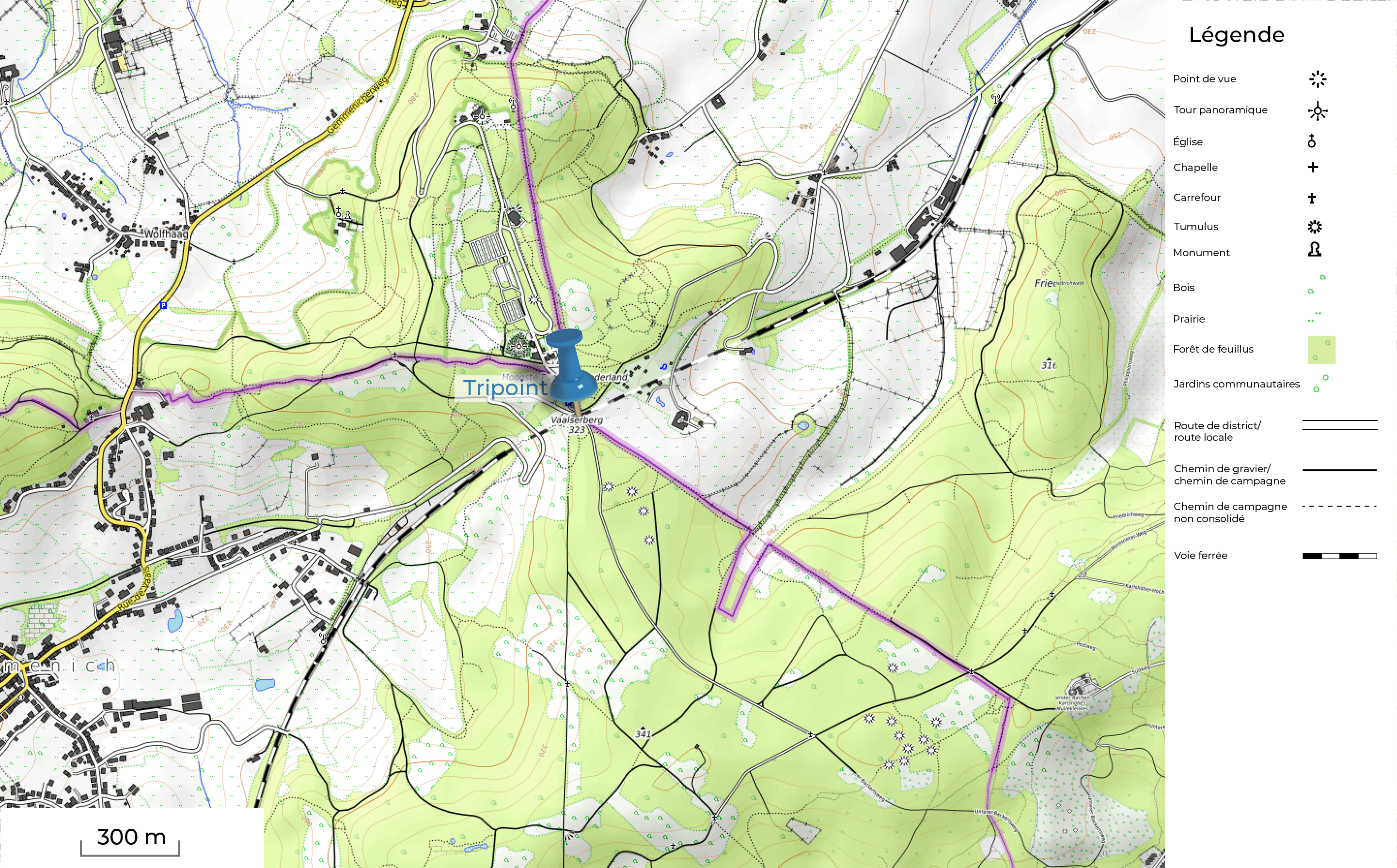

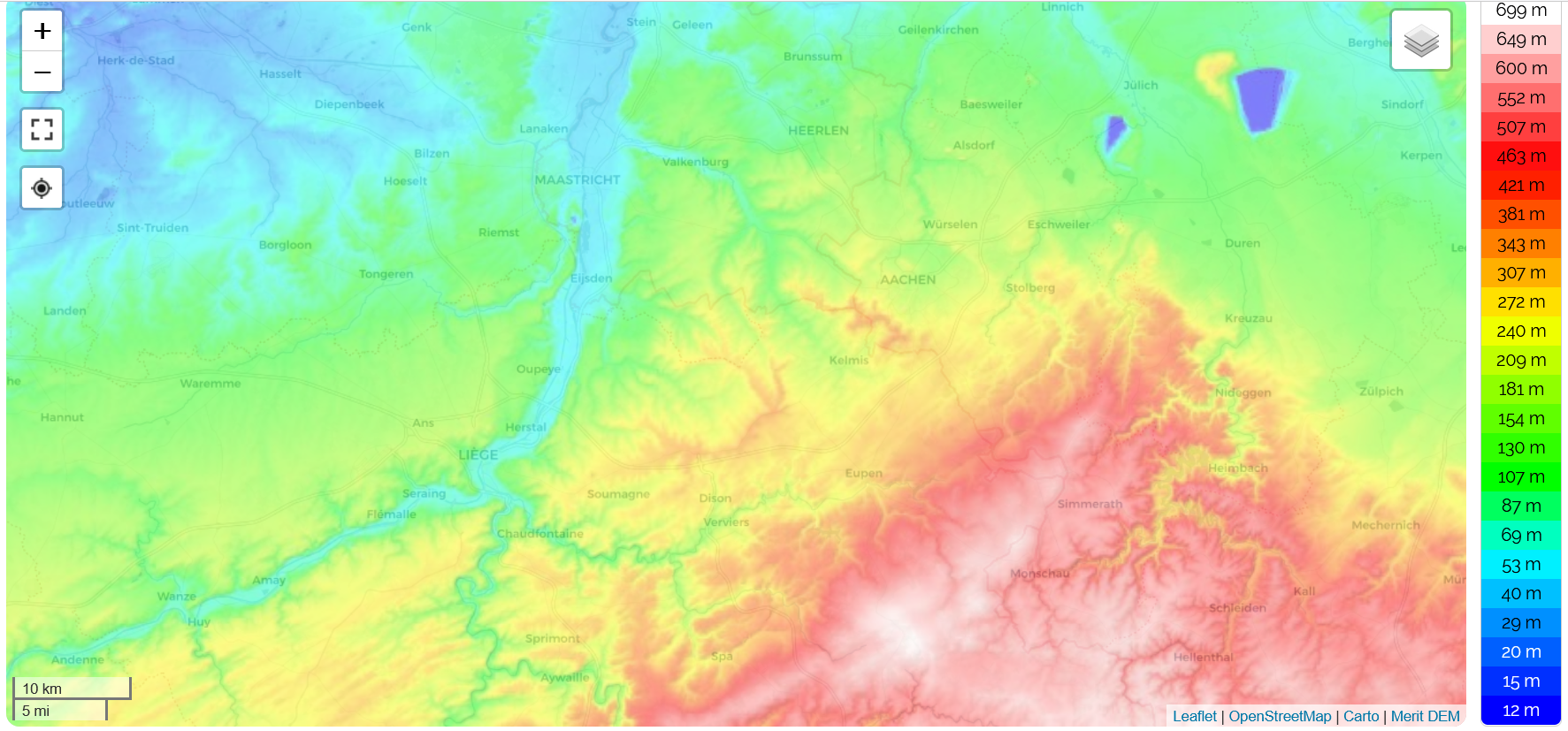

En travaillant avec différents types de cartes et en les étudiant, les élèves apprennent d’abord les spécificités des cartes topographiques comme les courbes de niveau (4. Comment analyser des cartes topographiques ?).

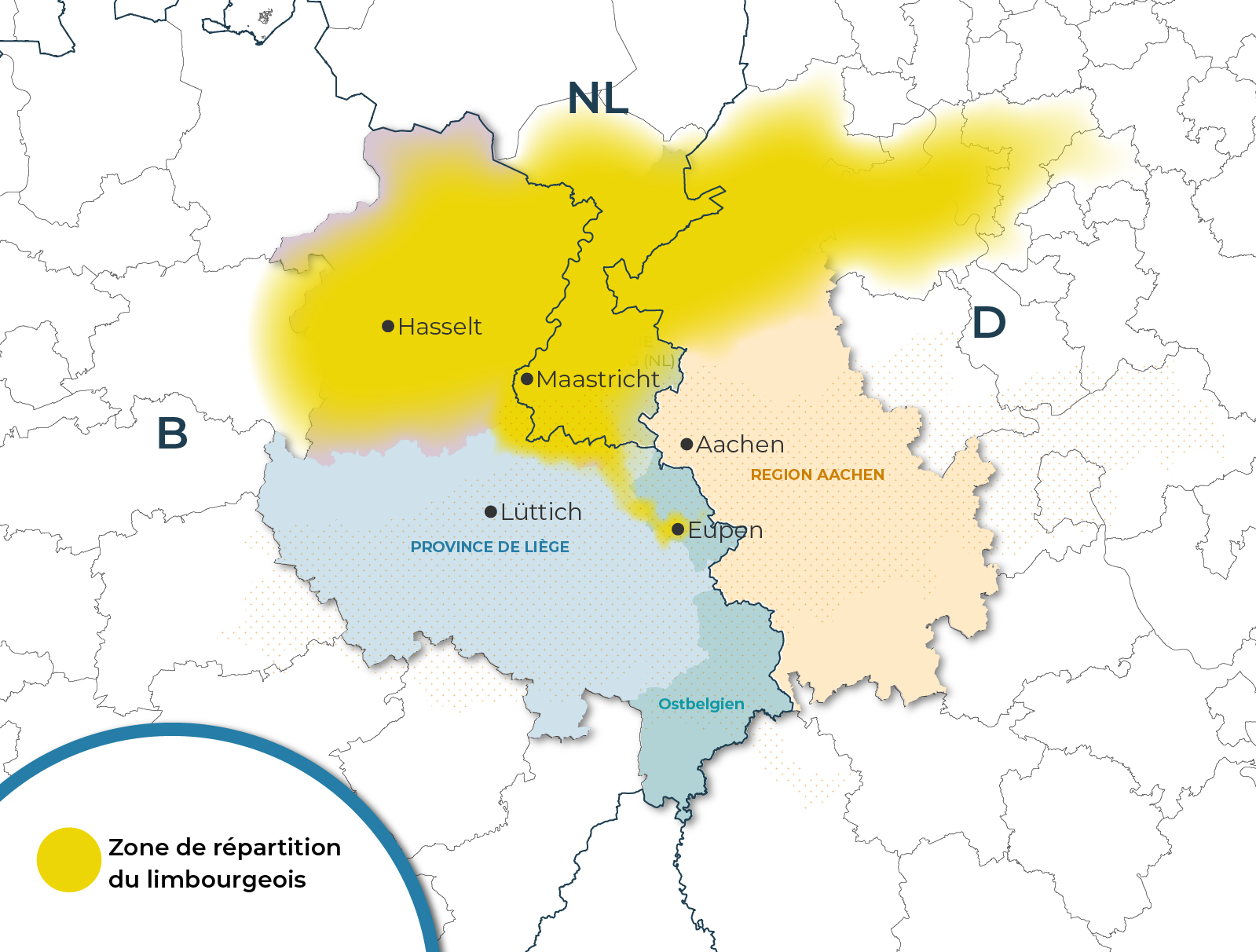

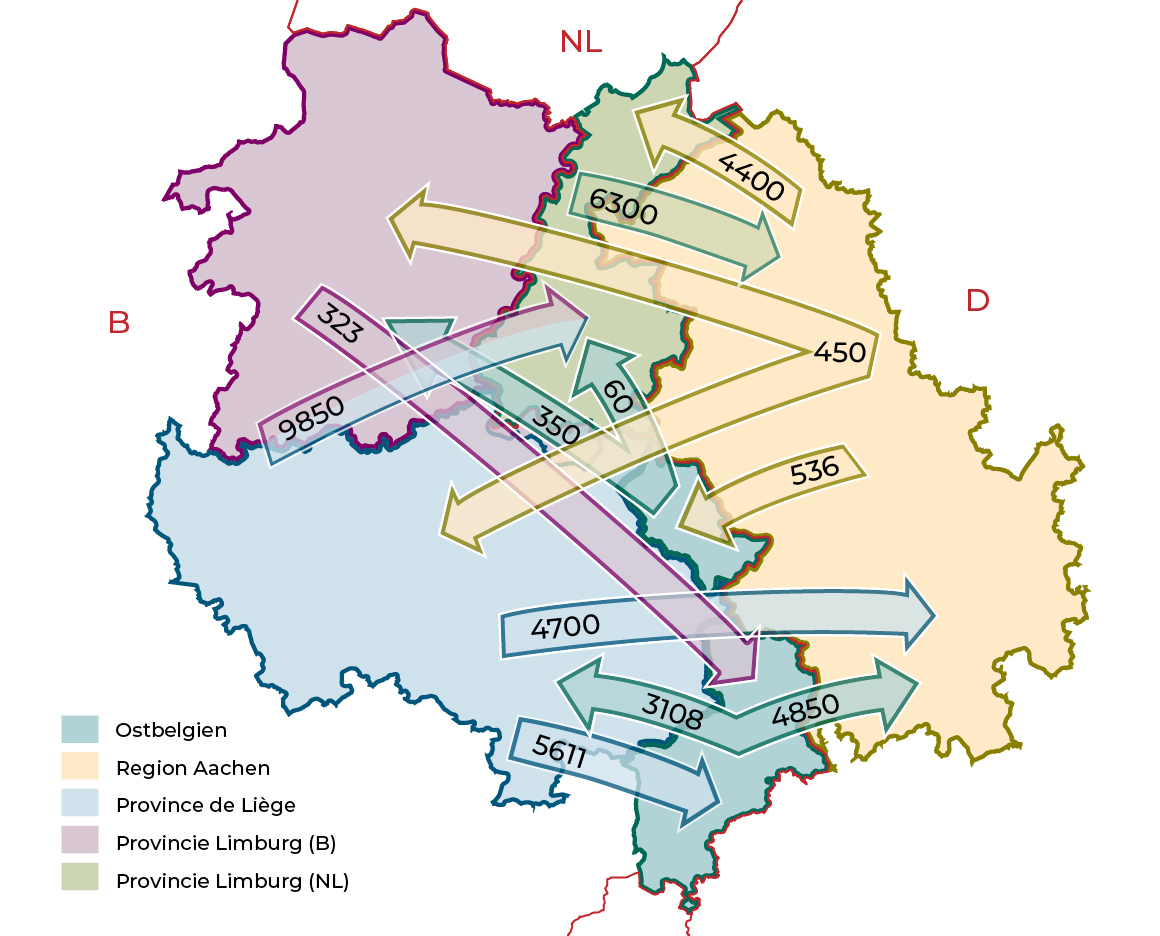

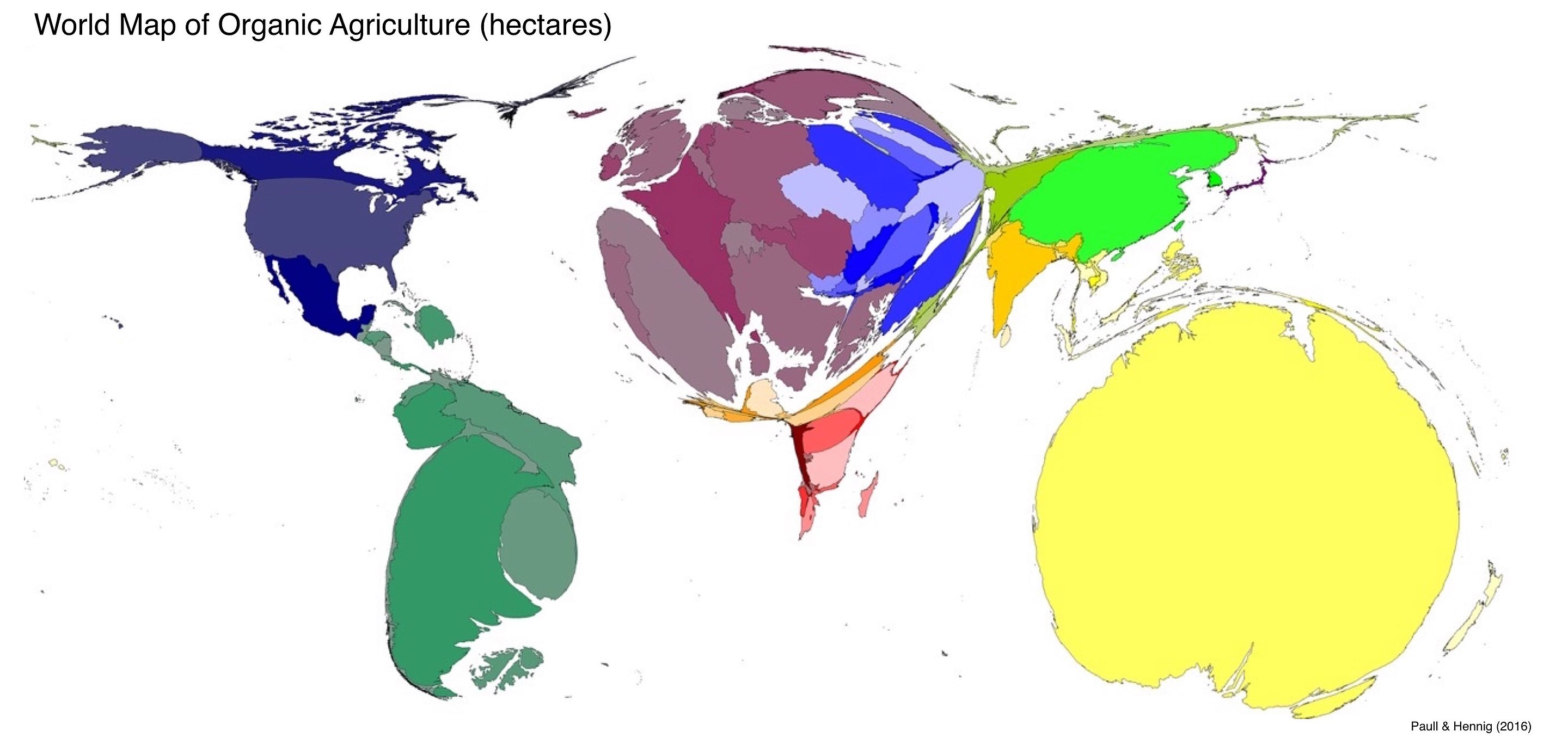

Ensuite, le chapitre aborde l’analyse et l’utilisation des cartes thématiques (5. Comment analyser des cartes thématiques ?). Les sous-chapitres 4 et 5 font donc la transition entre la simple lecture d’une carte et l’interprétation plus complexe de cartes.

La question finale relative à la construction de la réalité que représentent les cartes (6. (Comment) les cartes construisent la réalité ?) inclut toutes les compétences nécessaires à l’interprétation critique d’une carte et représentent donc le dernier niveau de complexité de ce chapitre méthodologique.

Au cours des différents sous-chapitres, un graphique permet à chaque fois de savoir quel domaine de compétence dans l’utilisation des cartes est abordé.